2020年,你的睡眠怎么样?好着呢!睡得足,睡得香长期是鳌拜的兄弟:“熬夜”晚睡强迫症,一躺床上就思考人生睡觉时间不想睡觉,其余时间都想睡觉睡眠没障碍,却是“起床困难户”。

中国睡眠研究会近日发布了睡眠调查报告。报告显示,当下我国有3亿人存在睡眠障碍。这当中有超过四分之三的人在11点后入睡,而近三分之一的人要熬到凌晨1点后才能入睡。

1月31日晚,#疫情致整体入睡时间延迟2到3小时# 冲上热搜前排,评论区一片“知己见面泪汪汪”。

过去一年,遭受睡眠困扰的人更多了,对睡眠问题的搜索量也激增了43%,一些专家甚至开始把这种现象称为“新冠失眠”。甚至,睡眠经济应运而生,五花八门的睡眠产品进了热门搜索栏。

当然,也有网友提出异议:到底是不是疫情的“锅”?难道这些人不是习惯性熬夜吗?

持续熬夜,疫情要“背锅”吗?

2020年初,新冠肺炎疫情突如其来,城市空荡荡,亲友少往来,各自居家,各自安好。

面对病例数量持续增长,社会性的不安全感落在了个人身上,便是无形的焦虑。不断搜索疫情信息、高度关注手机上的疫情相关动态,甚至为此感到焦躁不安,成了当时许多人的常态。

所以说,疫情暴发对于睡眠,的确是有影响的。

然而,自去年2月初起,疫情防控形势逐渐好转,全国各地已陆续按下复工复产开启键。在这种情况下,为什么人们还在聚焦于睡眠问题?为什么“我”仍要辗转反侧,才能安然入睡?为什么“我”还是忍不住熬夜?

其实,在不想睡、睡不着的背后,或许有三个原因:

①生物节律“后遗症”

疫情暴发期,大部分人的居家时间偏长,可支配的时间增多,不少人在熬夜面前难以把持。

然而,自古便知尊重自然节律的重要性。日出而作、日落而息,这也是顺应人体阴阳五行规律的。

如果疫情期间,你习惯熬夜,或是不规律作息,生物钟便发生错位。包括有些人在家远程办公,往往也没有规律的上下班时间。

在较长一段时间后,体内关于睡和醒的信号灯便不太灵敏,对后来的睡眠习惯便产生影响,甚至发生失眠。

②患上新闻“强迫症”

疫情之下,“想清楚”心态极易让人睡不好觉。比如疫情期间,有些人执着于要把每天的数据搞清楚,一定要算清楚今天新增了多少病例,或者操心其他和疫情相关的事情,于是,越想越兴奋,怎么舍得睡呢?

长此以往,即便工作生活已恢复常态,但每天的空余时间——睡前、醒来——刷新闻、看推送似乎成了一种习惯性的迫切需求。

③复工后的业绩“高压症”

年初配合战疫居家工作,复工复产后回到单位,从“舒适区”跳出来,不少人有了新的烦恼:“接下来的半年要冲一年的KPI,咋搞?”

有人制订计划,分条列出工作环节中的详细“攻坚点”;有人开始焦虑,对再次面对办公室有了些许恐慌情绪。但无论是哪一种复工复产心情,都有一样的困境:

加班变多了,脑袋里潜藏的压力也一股脑释放,觉没那么香了。

网友问最多的4个问题,你中招了吗?

①除了睡觉时间,其他时间都想睡觉!是不是熬夜“强迫症”?

白天总想睡,但晚上躺在床上玩手机,却越玩越精神,是你吗?

“睡前长时间刷手机是不良的睡前行为。”广州市第一人民医院精神心理科主任医师张璐璐说,光线会影响褪黑素分泌,褪黑素分泌下降,大脑逐渐清醒。所以,睡前使用手机等电子产品,眼睛接收到蓝光,会导致本该分泌逐渐达到高峰的褪黑素呈下降趋势、甚至不分泌,大脑错误地接收到清醒讯号,导致难以入眠,甚至躺床玩手机的时间越来越长,深夜不睡。

所以,朋友,睡前尽量少玩手机吧!

②好几天睡不着,我是不是失眠了?

张璐璐说,每个人都可能出现过失眠,但失眠不等于失眠症。

临床上对失眠症有明确的标准,例如除了存在睡眠异常的症状(入睡困难、睡眠维持困难、早醒或在适当的时间不愿意上床睡觉)并导致日间社会功能损害,睡眠异常症状和相关的日间症状不能单纯用没有合适的睡眠时间或不恰当睡眠环境来解释,还需要满足每周至少出现3晚睡眠困难并至少持续3个月。

因此,偶尔的失眠不代表是疾病的状态,不必太担心。

③只要睡够8小时,什么时候睡都行吗?

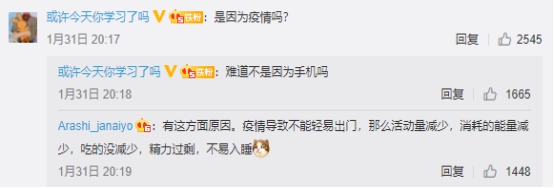

2月1日,同样跨上热搜榜的还有话题#重要的不是睡8小时而是睡够睡眠周期#:

有人整宿做梦昏昏沉沉,有人睡四五个小时精神百倍。有专家表示,够不够8小时不重要,重要的是有没有睡够四到五个睡眠周期。睡眠周期从浅入深,然后出现梦境期,又从浅入深、再出现梦境期,周而复始四到五个,人就醒了。

张璐璐则认为:“不同年龄阶段的睡眠时间需要量不一样,例如婴儿睡眠时间14-20小时,幼儿9-12小孩,成年人7小时左右,老年人5-6小时。即便同一年龄段的个体,睡眠需要量也可能不同。”

张璐璐说,不能“一刀切”认为必须满足8小时。符合自己的睡眠习惯,建立规律的生物钟,能够保证白天体力、精力充沛的睡眠就是适合自己的睡眠。

④设置N个闹钟让自己“逐渐清醒”,有用吗?

不少人喜欢赖床。

张璐璐表示,其实赖床重新入睡后是非常浅和低质量的睡眠,大脑会重新进入新的快眼动睡眠周期。

然而,当几分钟后闹铃再次响起时,处于新睡眠周期的中间,此时觉醒更令人不适,往往使人“越睡越累”。

N个闹钟,等于N次打断睡眠周期,并无“逐渐清醒”一说。建议各位,还是将每天睡觉和起床的时间相对固定吧,规律作息才是王道。

谁来拯救你,我的睡眠?

要注意的是,尽管熬夜不等同于失眠,但量变质变之下,长期熬夜对身体危害将是致命打击。

熬夜一时爽,起床恨不得找墙撞。“熬夜自由”唾手可得,确实不要钱,但真的能要命。

然而道理都懂,做起来就难比登天。不妨记住下面6个“原则”,并做一份睡眠障碍自测,帮助你建立适合自己的健康生物钟,拥有更佳质量的睡眠——

1.定时起床,减少赖床;

2.规律锻炼,规律进餐;

3.保持适宜的睡眠环境;

4.避免饮酒和睡前过度饮用饮料;

5.避免多思;

6.不要强迫自己入睡。

美国睡眠协会曾发布过一份“睡眠质量建议”,用以下标准进行自测,初步判断自己的睡眠质量是否达标,是否有睡眠障碍↓↓↓

2021,新年愿望又多了一个:

希望白天精神抖擞,夜晚沾床就睡,摆脱“熬夜党”,不做“起床困难户”。未来,身体会感激你的。

【话题研究员】姚昱旸 朱晓枫

【统筹】李珩丹 李秀婷

【制图】谭唯 吴颖岚

【通讯员】魏星