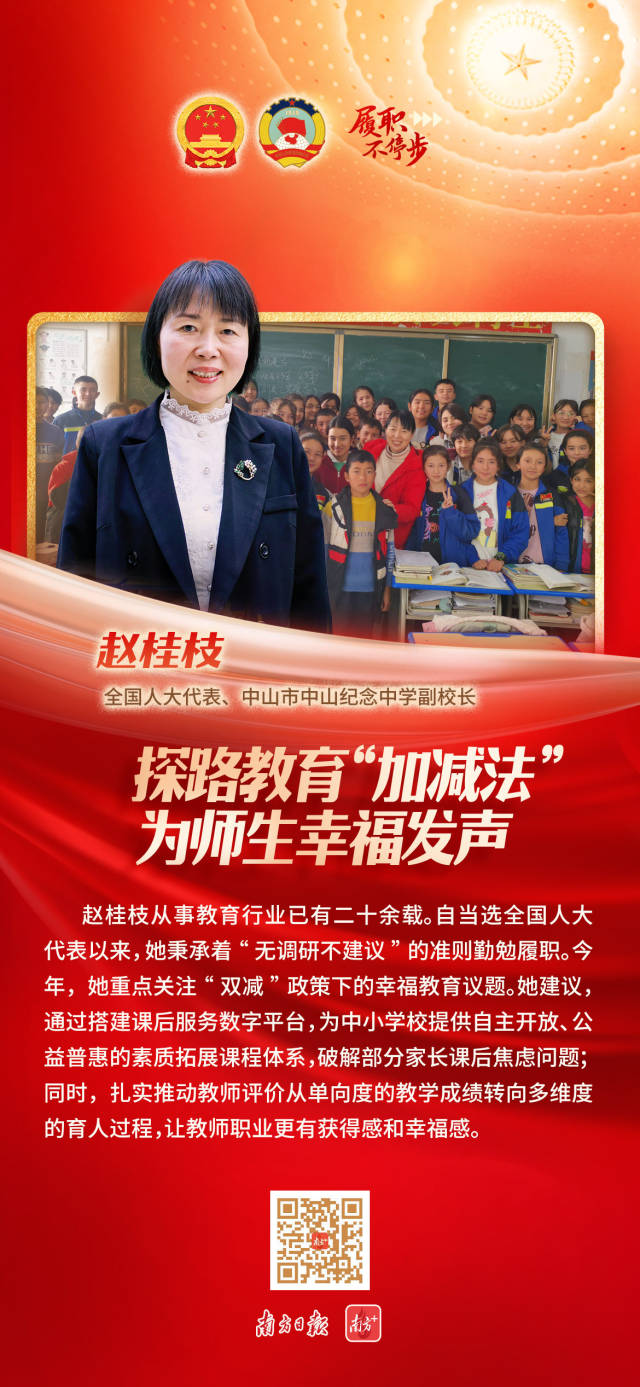

“如何乘‘双减’政策的东风,让孩子乐享幸福教育?”“校外培训取消后,怎样破解一些家长的焦虑情绪?”“如何破除唯分数论、唯升学论,深入推进教师评价改革?”过去一年,全国人大代表、中山市中山纪念中学副校长赵桂枝走访了全国多所中小学,深入了解“双减”政策下教体系统如何深化改革、办好多方满意的幸福教育,为履职建言积累了一手素材。

“‘双减’不是仅仅减负,减作业、减培训,更为重要的是要‘提质’,要能够真正提升学生的身体素质、身心素质、学科素养、艺术素养。”今年,赵桂枝重点关注“双减”政策下的幸福教育议题。她建议,通过搭建课后服务数字平台,为中小学校提供自主开放、公益普惠的素质拓展课程体系,破解部分家长课后焦虑问题;同时,扎实推动教师评价从单向度的教学成绩转向多维度的育人过程,让教师职业更有获得感和幸福感。

创新课后服务助推“双减”走深走实

今年是国家“双减”政策落地的第四个年头。连日来,围绕义务教育阶段存在的“中小学生学业负担较重”“校外培训负担较重”等现象,赵桂枝深入教育一线开展新一轮调研。

“我们发现,在孩子课业‘减’下来后,部分家长仍有内卷焦虑等情绪。”赵桂枝认为,在义务教育阶段,创新校内课后服务模式应成为巩固“双减”政策成效、助力中小学生健康成长的重要抓手。

她在走访中得知,一些学校曾打算拓展课后服务特色课程,由于自身师资力量比较有限,转而寻求引入校外培训机构,但面临渠道不多、选择有限的局面;同时,部分校外培训机构提供的课程收费相对昂贵,授课质量也参差不齐。

如何更好地开展校内课后服务?赵桂枝把目光投向了课后服务数字平台。近年来,中山多所中小学校依托课后服务数字平台,链接满足“门槛”的校外培训机构,按需提交课程清单。之后,该平台按课师比1∶5的比例,将课后服务教师配送至学校,学校组织面试、择优选用,让中小学生课后服务有更多课程选择。

“通过模式创新,实现校内课后服务量质齐升,孩子们的求知欲得到满足,家长的满意度也得到提升。”赵桂枝建议,要积极搭建课后服务数字平台,整合资源、打通壁垒,同时加强过程监督管理,为中小学校提供自主开放、公益普惠的素质拓展课程体系。

“这种课后服务模式,具有学生自主选择、校内基本托底、校外有序竞争、资源互通共享等特点,既有利于满足学生多样化的发展需求、破解部分家长课后焦虑问题,又在一定程度上净化改善教育生态。”赵桂枝说。

强化数字赋能推进教师评价改革

强国必先强教,强教必先强师。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》提出,实施教育家精神铸魂强师行动。怎样构建教师发展良好生态,推动教育家精神融入教师培养全过程,是赵桂枝今年重点关注的话题。

“教育家精神如何在教师群体中形成,这与教师评价机制关系密切。”扎根教育一线多年的赵桂枝深知,教育部门对教师的评价机制,直接影响着教师在教学过程中对自我的要求;而学生和家长对于教师的评价标准,则关系到家校关系的构建。

当前,全国多地正探索建立教师智能化测评体系,纷纷推出教师数字画像,这给了赵桂枝新的履职灵感。一开年,她在教学工作之余,深入中山多所学校,就“以数字画像赋能教师成长”进行专题调研,面对面倾听师生的所思所盼,以充实完善建议文本。

“学生通过数字画像可拉近与老师的距离,这有助于家校联动形成教育合力;教师可以从评价结果中获得有效信息,了解自身优势和不足,调整优化教学观念和思路;学校管理层能通过教师数字画像获得更全面信息,在教师资源管理、配置和考核方面作出更合理、更全面的决策。”赵桂枝说。

她建议,在数字化转型时代背景下,要充分利用大数据和人工智能等新兴技术,因地制宜探索建立教师数字画像,加速教师评价从单向度的教学成绩转向多维度的育人过程,为学校人才管理、教师职业发展规划、教学科研评价等工作提供有益借鉴。

记者手记

躬耕教坛 呵护花朵

怎么拟建议、怎么发言才能更好地直击问题本质、寻找破题之策?最初,赵桂枝心里也有些疑惑,但广泛的调研和学习给了她底气。当选全国人大代表以来,赵桂枝提交了多份“高言值”建议。

躬耕教坛二十余载,教育领域自然是赵桂枝关注的重点。在做好日常教学管理工作的同时,她经常与学校老师、学生面对面探讨教育问题,收集身边人对教育高质量发展的建议。她关心的目光、调研的脚步,始终紧紧围绕孩子们的成长。

但同时,赵桂枝的履职视野又不局限于眼前。她的“金点子”往往聚焦教育课题,而不局限于教育领域。“教育问题的根子是社会问题。”她期待,通过转变教育机制,助力解决背后的社会问题。

采写:南方+记者 曾艳春

摄影:卢子衡

设计:刘子葵

统筹:龚春辉