2023年10月11日,郭宝昌在北京去世。

在业界他被称为“宝爷”,曾是《一个和八个》 《黄土地》 等电影的推手。张艺谋说过,“没有郭宝昌,就没有中国第五代导演的今天。”他执导了 30多部影视作品,迷了70余载的京剧,素以“有豪气有胆识”著称。而普罗大众最熟悉的,则是他以自己家族故事为原型创作的电视剧 《大宅门》。回想一生,郭宝昌说他这辈子只做了一件事——《大宅门》。

离世前,郭宝昌刚刚完成60万字的长篇小说 《大宅门》定稿,在原剧本基础上补充增删了十几万字。一生饱经风霜,阅尽奇人世情的“宝爷”,如今夙愿达成,去天上畅快赏戏去也。

1927年河北大灾,木匠郭绍臣带妻女逃亡进京。郭去世后,10岁的女儿被卖进豪门乐家,23岁被嫁给70岁的乐四老爷为妻。女儿无子,1942年买了乞丐之子李保常(小保常自幼丧父,先被生母卖给吴姓人家,后又被其三姨以两百大洋卖给郭家)。此后李保常被养在“娘家”,管乐四老爷叫姑爹,管养母郭榕叫姑妈,到1953年才改口叫妈,改名郭宝昌。

郭宝昌12岁之前的人生,在这一百来字的短述里定格。此后,踏入大宅门,从要饭的骤然变成“人上人”,却照样要体尝人情冷暖:身在三房,养母郭榕原是为三老太太抱宠物狗的丫头,上位后在夹缝里小心翼翼,教儿子学会在人堆里打滚,也帮他树立“要做大事”的志气。

历经四稿写成的《大宅门》,宛如清末民初微缩版的红楼传奇。剧里郭榕成了香秀,养父乐镜宇(同仁堂的乐四爷)成了白景琦,郭宝昌自己成了李天意。看客们津津乐道于剧中情节和中药世家的对应,他坦言:剧本三分虚,七分实,肚里还有一大把的故事没有写尽。“这样一个民族资产阶级家庭,紧紧地跟着时代和政局的变化,家庭的人物关系也在不停变化。如果我有能力写下来,做些影视作品,更能反映出历史对于人性的影响。”

和宅门里的显贵亲戚相比,郭宝昌更在意那些极少被细细打量的小人物:教他一身真功夫的镖师王师父,落魄的三儿,泼辣爽直的女张飞二姐和性格怪癖的艮萝卜,熬烟膏子熬鹰的花匠钱二爷,还有他深深敬仰、后来却走向极端的“大哥”……

他们就像他珍藏的精装厚本子里夹着的那些树叶。“我喜欢收集叶子。叶子比花儿平和、漠然、不张扬,味道就略显孤寂苦涩了些,叶脉、纹理、图案是文章,是历史,是林木大家族中的芸芸众生,是容易被忽视的真实的过去。”

这些小人物,成为他散文集《都是大角色》里的主角。另一个主角则是几经跌宕的作者本人:考上电影学院,风头无两,却被定为“反动学生”,劳动改造,还连累到恩师田风,终生遗恨;到广西电影制片厂后,励精图治,扶持第五代导演,为日后他们集体客串《大宅门》埋下伏笔;一心想写宅门经历,结果变数频仍,稿子几经损毁与重写,耗去40年人生才终于问世。

宅门里的人叫他“宝爷”,那是旧时家族身份。在影视圈,人们以“宝爷”尊称,则是敬他的赤诚,认真,豪气干云。过了八旬的宝爷,眼袋更深,眉毛见白,身板却不打折扣。推出京剧《大宅门》巡演,继续写书,丝毫没有享清福的势头。

这样的宝爷,总该志得意满?他却摇摇头。“一生襟抱未曾开”不只说二爷,似乎也在书写心高的自己。对郭宝昌,这辈子所有的努力、不甘,除了实现一腔抱负,也是在对他崇敬的养母与恩师掬一把忏悔之泪:“你们看,我知错了。希望你们终将以我为傲。”

以下为郭宝昌口述:

“我不认为他们高贵”

其实在12岁之前,宅门对我来说还是挺神秘的。偶尔进去一次,就是让我去吃水果啊,或者忽然间说春节了放烟花,有人给我带进去,再送出来。

我奶奶去世以后,妈妈就把我接进来,算是正式进了宅门。印象特别深刻,一辈子也忘不了。因为一下子脱离了贫穷的小家,明确地意识到新生活开始,身份不一样了:你可以跟厨房要什么吃有什么吃,人可以单给你做。每个月给你固定的零花钱,50年代一个月给我40块钱,那会儿一个工人的工资才36块一个月。

▲郭宝昌的干校岁月

别人家的小孩还在院里捏泥巴的时候,教我打拳的王师父经常带我们去逛街,买大刀、花脸,逛天桥、喝面茶、剃头、洗澡。我还学会了抽烟、喝酒、票戏、拳击、看芭蕾,自行车换了一辆接一辆。我妈说:“没这手功夫,你就对付不了酒席宴上那帮混蛋。”

但说到底,我在家里没有地位。因为人家觉得你一个“野种”,忽然进来分蛋糕,虽然人家叫你“少爷”,但他们家有家规,不能以外姓人为子女。所以我有一种深深的……倒不是自卑,而是很深的怨恨。其实无论从做人上、从人际关系上,对仆人的态度上,我都看不起那些少爷小姐,我不认为那些人是高贵的。这恐怕跟后来接受党的教育有直接的关系。但我必须忍受很多我不愿意忍受的东西,在蔑视的眼神中慢慢长大。

我妈妈也是心知肚明,所以她一定要让我争气——让我争气的方法不是让我好好念书,做好作业,考大学,就是教你要做一个独立的、有尊严的人,要成为一个爷,去掉各种各样的奴性。我那时候反抗心也是特别强烈,就是想我一定得有出息,我一定比你们强。

(养母对其他人是不卑不亢的吗?)

她给我的总的印象,就是时刻提高警惕。我可以毫不夸张地说,在整个家族里,除了老爷子几乎全部都是她的敌人。

因为她是太太里边地位最低的,凭什么一个抱狗的丫头忽然可以发号施令?他们不服气,想方设法地要进行各种各样的破坏,她必须时时警惕周围所有人。几十年过来,她始终处于这样的高压状态,太不容易了。

我也希望我能够站在她后边,作为她背后的力量,让人不敢欺负她,这是我小时候很大的一个心愿。

1953年,这个大家族终于支撑不住了。各房头各买各宅,各立门户。我和老爷子及养母迁到东华门,大奶奶一家则搬去锣鼓巷。我想要仓库里一把琵琶,被雯小姐断然拒绝,话也说得很难听:“且轮不着你挑呢!占便宜占到我这儿来了!”丧事一完,雯立即牵头与几个房头联名列出了我母亲的所谓“十大罪状”,说穿了就是要钱。母亲以大局为重,息事宁人,把家产列出清单各房平均分配。

分钱是自然的了,分物实在壮观。先分字画,摆得铺天盖地——齐白石、陈半丁的画都没人要。每房按数协商分配。再分扇子,接着是玉器、砚台、鼻烟壶、字帖、毛皮、料子。整整三天三夜,门前车水马龙,没一个人面有倦色。树倒猢狲散,此之谓也。

每天都对母亲忏悔

我母亲身上当然有她的局限。她看不起杨九红,叫她“窑姐儿”,她也一直极力隐瞒我的身世,后来更是坚决反对我把家族的事情公之于众,“这不是自曝家丑吗?”

你问我现在对她的情感?非常复杂,更多的是愧疚。家里挂着我妈妈很多照片,我每天走过来走过去,每天都在向她忏悔。因为我背叛过我妈妈,曾经跟她断绝关系了。

那时候我在南口农场劳动改造,回家过年,为了摆脱资产阶级出身,就逼问我妈,问我的亲生父母是谁。等她告诉我以后,我立刻去农场告诉组织自己的真实身份。没想到管理人员说:“你就是吃剥削饭长大的,你浑身都长了反骨,所以出身对你没有关系。”

我还逼我妈交出全部财产,做了很久工作她才答应放弃一半股息。但我觉得还不够,再次劝说。她感受到了巨大的侮辱,跟我说:“你觉得有这么一个资本家的妈不光彩是吗?你可以不认我,自食其力成你的家,过你的日子去。我是不会交的。”我拿起破书包就走了,伤透了她的心。

我当时有很多的私心,就想利用她的“交出财产”来立功,减轻我的出身带来的处分。这种念头很强烈,以为只要我们不在宅门吃饭,可以减轻我的处分,也是立功表现。现在回想起来这想法挺肮脏的。

(她去世前你有表达悔意吗?)

忏悔了,就是没来得及表达。你说一个人认错怎么那么难?一个人说说道歉的话怎么那么难?我后来才知道,人们都喜欢文过饰非,明明有错就是不承认。

我所以写出来、说出来,就是要让大家知道,我曾经很丑。每个人都会有这样那样的错误、缺点,但只有面对它,你才可能新生。输了就要认输,别咬着牙死不认输。知道自己曾经做错过什么,对我们真诚地对待这个世界有很大的好处。当然我也觉得这是不是过于廉价,你承认了,就赎回了你的错了吗?没有。我做了很多不应该做的事情,造成的这种伤害是致命的。

▲郭宝昌的养父乐敬宇(亦作“乐镜宇”),宅门人都称他为“老爷子”

对乐老爷子,我更多的是敬畏,为什么书里没给他写一章?因为全都写到电视剧里了,“七爷”是我一生的楷模:说戒烟,男子汉大丈夫说不抽就不抽,楞挺过来了。他每次去看我奶奶,没有什么大资本家的架子,非常平和。直到1953年以后,得了失忆症,垮了。

但是到我上小学,受了新式教育,觉得老爷子这种剥削者就是暴君,就是个流氓。等我写小说的时候思考这个问题,就开始用阶级分析方法来看他了,对他也不崇敬了。

我妈对他的百依百顺,我也不理解。比如他忽然说我要上街,那会儿已经失明了——白内障,我妈妈就扶着他到街上走一圈再回来,其实他什么也看不见。我就觉得是多余,特别同情我妈妈。所以《大宅门》的第一稿,我把妈妈写成一个“被侮辱与被损害”的形象。那会儿雨果、陀思妥耶夫斯基对我影响都很大。

有一次我妈不在,我就拉着老爷子的手在屋里转一圈,我说行了,看看街上就这样,看见了吗?好,坐下。我妈当时就拍了桌子了,你敢这样对待老爷子,你算老几?他一辈子那么英雄,你可以这样对待他吗?

我小时候特别不能理解,我妈那么年轻为什么要嫁给你?怎么可能有爱?我不相信。我都认为是忍辱负重,没有办法作为丫鬟卖在那儿,最后又嫁给这样一个老头子,是为了生活,有口饭吃。从这件事情以后,我才知道我妈真正地爱他。

“在旧中国,再有权的女性,依然是男权赋予”

你说芹小姐和雯小姐的故事特别让人唏嘘?是啊,编都编不出来这么戏剧。实在太色彩斑斓了,光怪陆离,出乎我们一般人的想象。

芹和雯本是我们这个房头儿两位如花似玉的娇小姐。雯极有艺术天赋,古琴弹得好,歌喉也甜美。芹在上学时便看上了她二哥的一位大学同学。此人与二哥志趣相投、思想先进,使芹知道了外面还有另一个世界。

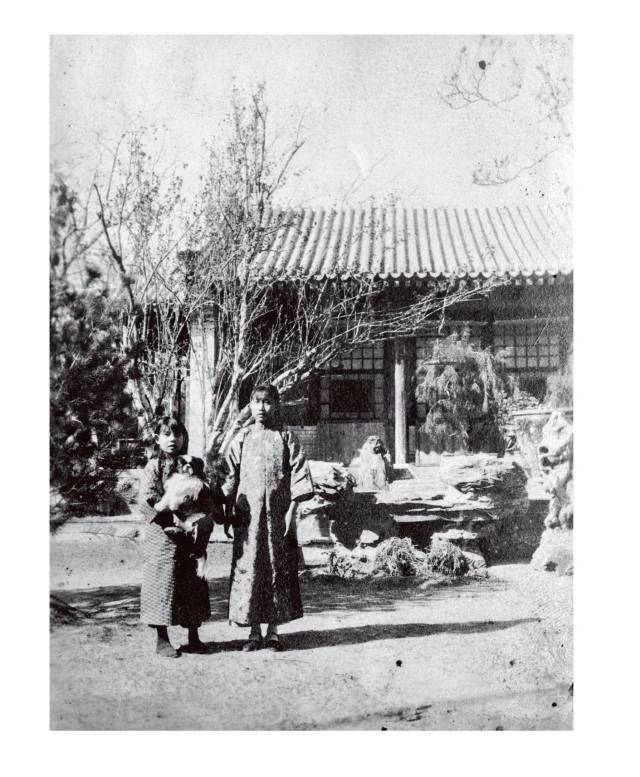

▲小时候的芹小姐(左)

二哥为了逃避家庭的包办婚姻毅然出走,跟随这位同学一起参加了革命,而且入了党,直到北平解放才随解放大军入城。那位同学和芹私定终身,只是他没能在京停留,很快便随大军南下,两人相约书信往来。结果芹一直没收到他的信,过了大半年才发觉两人的通信都被母亲扣下。最后的信,那男生说估计芹变了心,已另寻伴侣,结婚了。

芹立马举刀向母亲砍去。老爷子拦腰抱住芹夺下了刀。从此芹疯了。雯则变得乖戾孤僻、任性自私。

再后来,芹先后嫁给七十岁的老人和大兴一个农民,因为她根本无法自食其力。到了雯家落实政策后,芹找回娘家要求母亲和妹妹周济于她,遭到拒绝。拿了雯施舍的五块钱走出娘家,她夜里果然再次挥刀,要砍母亲和姐姐雯。几天后,芹死在了拘留所。人家说:“三十年前芹那一鬼头刀没有砍成,这回又算补上了。”

这故事里,姐妹、母女、亲情、金钱……全都在里头呵。但还没完。我断断想不到,后来还有故事。1998年一位不速之客来访,说是芹的儿子。原来他父亲并非解放军,实乃国民党的一个官员,随军逃到南京,又转去台湾,且并不知芹已怀孕。芹在外地生了他,抱着他去了台湾,演绎了一出千里寻夫的悲剧。结果因其夫已再婚,芹无奈,扔下孩子返回了大陆。芹的儿子自此把雯当作亲人奉敬,在京时陪雯看病,多方照应,返美后依然寄钱,助雯医疗。他把对母亲的思念与爱全寄托在了自己的小姨身上。

雯活到71岁,终身未嫁。

▲郭宝昌和老年雯小姐

说起来这种恩恩怨怨的事情,在大宅门里头是常态,每个房头都有他们自己的故事,但是芹和雯是给我印象最深的。

我从小就在女人堆里混出来,因为我妈那会儿掌权。她在家里主要应对的目标就是各房头的女眷,通过这样的渠道更容易来掌握整个家族的命运,所以像奶奶、姑奶奶、少奶奶、小姐们,我都接触比较多。我对她们的情感挺复杂的,跟我母亲一样,要用不同的态度来对待家族的每一个成员、每一个女人。

在女性意识上,从小也就受到了各种教育,特别是京戏里面,像王宝钏这样的戏,她和公主都是薛平贵的老婆,最后好像俩人都是胜利了做主,其实都是薛平贵给的呀。我觉得女权的问题中国没有解决,在我们家族里更解决不了,杨九红的故事就非常典型。她和香秀看似有权,一直掌握一个家族,依然是男权赋予的。

不过我真没想到,在成千上万对《大宅门》的评论中,给杨九红的恐怕是最多的。

二奶奶这个人我真的没见过,可是杨九红的原型确实和我一起生活了20年。像二奶奶临死的时候不让她戴孝,宅里边无数人跟我讲过这个事儿。那不是一般的伤害了,因为猫狗都要戴孝,你不配,你连猫狗都不如,没有丝毫的做人的尊严。

二奶奶也说,从了良,赎了身,你还是妓女!前阵我拍戏,还问剧组的这些小青年,我说假如你们结了婚,有了孩子,你的孩子有一天从外地带个妓女回来要结婚,你们会同意吗?

我们不要讲那么深刻的大道理,伦理道德,别说这些,就拿你自己来说好了,有谁能做得到?那你说这些是封建意识吗?太复杂的问题了,我们任何人看任何一个作品、评价任何一个人物,都不要用公式化的东西去解释。

话说杨九红(原型)的晚年,我们院前院有一位大爷,非常儒雅,是个绅士型的男人,爱穿长袍,经常到我们家来玩。一来二去,我们这位杨九红,就爱上他了。

你想一个老太太经过了那么多的风风雨雨,她的暮年能有一个人真的坐在旁边愿意听她说话,不管说什么我都听着,不表态,她已经是很满足了,这个情感我太能理解了。可后来又出了些事情,闹得沸沸扬扬,她一下子成了整个家族的笑话。只有我非常同情她,大宅门里头能够和她坐在一起聊天、愿意仔细听她说话的,就我一个。

在小人物的河流中蹚来蹚去

1963年夏天,我跟随渔民出海,驾着渔船“赶溜子”。“溜子”就是海中的河。河的边界是海,那流动是隐秘的,水的颜色却是不一样的。只有经年累月与大海生死与共的渔民汉子,才能辨识出来。赶上溜子,渔民们撒了几十里的大绳钩钓鱼,个个脱得精赤条条躺在船板上享受阳光,待鱼上钩。

面对大海,人真小,不由得感叹,人哪,你算老几?!我唱起京剧《空城计》里“我本是卧龙岗散淡的人”,船老大蹲在船头,边拉屎边为我叫好,充满诗意。

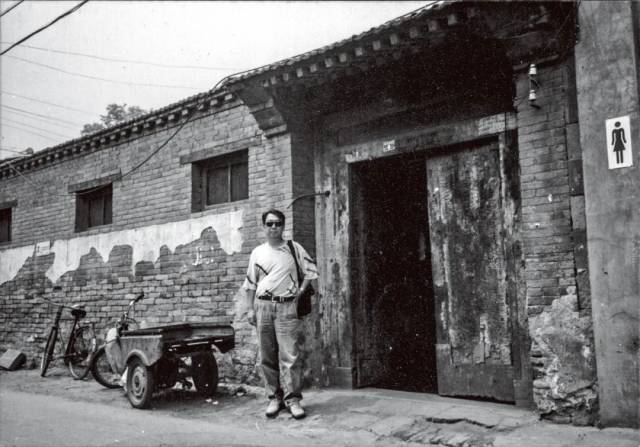

▲重访大宅门。郭宝昌身后那三个窗户是门房,郑老屁就住在其中

那会儿我喜欢在宅门门房待着,喜欢在厨房待着,听他们讲各种各样家族里的事,就跟听故事会一样。在这本书里,我也只想把我印象很深的、《大宅门》剧本里没法表现的这些人物推到前面来,给他们每人来个特写。

比方教我武术的镖师王师父,个头不高,剃一大光头,永远是乡下人的短打扮;在胡同里永远贴着墙根儿走,低着头目不旁视,只看着眼巴前的路;一脸平和谦恭之气,眯着眼似笑非笑,总像是对不起谁似的表情。

遇见凶狠的亡命之徒,王师父宁可损失点儿银子,绝不伤人性命,所谓“能不动手就不动手”。我记得,有一回夜里,从东北方小跨院的房顶上窜过来一个哈着腰快步行走的黑影,一跃上了北屋上房的屋脊,走到西北角,黑影子稍稍一停,向院子里的人微微鞠了一躬,突然老爷子大喊一声:“赏!”一个仆人把一个装着大洋的小兜包递给了王师父,王师父将小兜包挂在鬼头刀的刀尖儿上,向上用力一甩,那兜包甩向黑影,正巧落在黑影举起的手上,黑影顺势在屋脊上磕了一个头,一缩身便不见了。原来那是个过路的贼,是借道儿向王师父这位武林高手打招呼致敬。

还有油盐店小伙计,画得一手好画,山水、花鸟十分出色,还看过《钢铁是怎样炼成的》《卓娅和舒拉的故事》,和我有太多的共同语言。更重要的是他讲仁义。他不大看得上宅门里的人,说人和人都是一样的,没什么高低贵贱之分。他给过我一本《列宁的故事》,说你看列宁,他不带证件,站岗的照样不叫他进门。

还有爱吃、爱放屁的郑老屁,会干粗活,多少年了,残疾的钱二爷上茅房手不利落,郑老屁都帮他系裤腰带。老屁一辈子不抽烟、不喝酒、不赌钱,没看过戏和电影,就好听书。他就是那种单纯、善良、勤俭、忠厚,却平平常常、普普通通的乡下人。

我这辈子见过的人确实是形形色色。当然最奇葩的,要数我那位“大哥”了。

他不是我亲大哥,是高中同班同学。家里极为贫困,弟弟偷吃一颗大蒜都要被大哥揍。他有才华,想法独特。我们俩交情甚笃,但他从来都拒绝我的援助。说所以对我这么好,是因为看我是一个不可多得的人才,因此绝不叫我落入资产阶级之手,一定要把我拉入无产阶级的队伍。

再后来我们俩都经历种种的沟沟坎坎,打过苦工,进过监狱。和他相比,我信仰过,崇拜过,忏悔过,洗刷过。而他一直还是那么“透”,那么纯。真不知道我们俩到底谁是悲剧。

可到晚年,大哥居然来了180度的大转弯,受别人的蛊惑,开始了无休止的借贷,从家里到朋友,几乎借遍。我也借给过他,也没指望他能还上。最糟糕的是,这些钱都不是他自己挥霍的,他没有享受过,都是转手给那些骗子。我告诉他那都是骗局,不要再闹了。有一次他特别过分,我大概一个小时没停嘴地骂他……他女儿说:郭叔你别骂我爸行吗?他也是没办法。

▲后来的“大哥”(戴眼镜者)几乎完全变了一个人

大哥前些日子走了。一直到去世,他也没“醒”。所以人的思维方式不能走极端,他从青年时代就走到极端了,再走到另一个极端,一下子就摔倒了。

付出生命代价的“财富”

有人说我幸运。是,我这一生起伏很大,这是一笔很大的财富。但这个财富需要生命的代价,这种幸运谁也不愿意重复,这种挣扎不是一般人能够承受得了的。

1959年我考上了电影学院导演系,又入了团,我在家里的地位突然发生了巨变。家中的少爷小姐们大多吃祖宗饭赋闲在家,像我这样在学业、政治上双进取的人就算很有出息的了,用那帮爷的话来说:“行啊,宝爷,大学生还在党了!”雯的态度尤其变化大。今天的人恐怕很难理解,因为这样的环境已经没有了。

几年后,在北京电影学院导演系五年级学习时,我被划为“反动学生”。经历了劳改四年又监管劳动四年生生死死的岁月。

劳改回来,我在东华门站着。出来以后我就站在街上,我不知道我上哪去,我妈和其他家人在哪,我完全不知道,前院后院里头都已经是造反派住着了。

此后我又被发配广西控制使用,直到后来逐渐听到了落实政策的消息,发还了抄家物资和存款。

回想起来,电影学院那段生活是我一生中最愉快的。那时真觉得我前面是光明大道,鲜花铺路,结果一下就跌到地狱,你连人都不是了,连起码的人的尊严都没有了。忽然间有一个作品(《大宅门》)出来,忽然间大家伙又开始追捧你,就是这样子大起大落的人生。

我写过这辈子痛哭过四回,最难受的就是田风去世。那是嚎啕大哭,哭出声来嗷嗷叫的那种。(停顿,脸朝一边,哽咽良久)

那会儿田风是我们学校导演系主任,他对学校打保票:“我是工农阶级出身,我来改造他(郭宝昌)”。当时我正在写《大宅门》的小说,写到三分之二被没收,罪名是为资本家著书立传。一边等待学校的处理,一边干刷厕所、扫剧场、称煤球的活儿。有天下午我从煤球厂出来,和田风老师撞见,两个人都低着头。他已经瘦得脱了相,没想到那是我们最后一次见面。

可以说情感上,我多年来不只是内疚、自责、愧悔,而且是一直处于绝望、无助、无所适从、无可皈依的惶惑之中。对于“平反”我真的高兴不起来,因为失去的永远失去了。再多的言语和行为也补偿不了心中对老师的愧疚。他当时给我特殊的培养,给我开小灶,包括他因为我做了错事,而承担了他不应该承担的责任,这些真是让我后来痛不欲生。后来我再做所有的事情,就是要为我们的老师争气,不能辜负他对我的期望。

▲郭宝昌在电视剧《东四牌楼东》拍摄现场执导

我也很敬重恩师的夫人于华老师。有一阵我陷入哀怨和灰败,老想不通。加上改革开放后各种思潮涌进国门,我也发过些奇谈怪论。她有一次很严厉地对我说,“你受过迫害,心里有委屈,这很可以理解,大家都是这么过来的。可你人还在,还有大半生的路要走,你整天活在抱怨的心态里,还能做什么大事?”

我就想说,人家一辈子怎么过来的?她受了那么多的委屈,依然那么坚强地活着,有那么坚定的信仰,我做不到。我也会时常想起一位忘年交杜伯伯跟我说过,“再险恶的路也是可以冲杀出来的。你要与众不同,学会自己掌握自己的命运。”就在别人都混日子、不知道应该怎么走的时候,一定要坚持,依然要把事情做到最好。我想这就是不认输,而且在不认输中间有赢的欲望。

(您写过宅门里的二爷“一生襟抱未曾开”。那您自己呢?)

(摇摇头)我的抱负太大了,没实现的事情多了。小时候算命,先生就跟我说过,说你一辈子也达不到你自己的愿望。我40岁才起步,很多事情已经来不及做了。就靠一口气在那撑着,老有点不服输。怎么打我,也打不倒我,怎么歪歪扭扭的,我也得站起来是吧?

本文首发于2021年《南方人物周刊》

文/本刊记者 邓郁 发自北京