在粤港澳大湾区地理几何中心的广州南沙,一座占地面积约1.1平方公里的崭新校园格外亮眼。作为《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来建成的首家粤港合作办学高校,香港科技大学(广州)(以下简称“港科大(广州)”)2022年招收硕博士学生,2023年招收本科生,都备受关注。

一所新的粤港合作办学高校应当是什么样子?科技人才培养的要义是什么?近日,港科大(广州)校长倪明选接受GDToday记者独家专访时对这些外界关注的热点一一回答:“不能与时俱进者,一定会被淘汰”,港科大(广州)希望做到的是,“家长能放心把孩子交给我们,四年后,学校将还给家长一个不同的孩子,让孩子能解放思想,有创新和探索问题的能力,而不是只会做高考模拟题”,未来也能随时切换赛道,以实现更长远的发展。

港科大(广州)校长倪明选

压力很大

第一年的成绩线决定了学校的“江湖地位”

香港、澳门、广州……倪明选在粤港澳三地高校中都担任过高级管理职位,对中国高等教育的优势和短板都有着深入的观察。他认为,自2021年6月获委任为港科大(广州)创校校长以来,“在粤港澳大湾区办好一所新的大学”成了他的重要使命。

2022年9月,港科大(广州)正式开学。2024年,该校将在内地11个省、市招收约300名本科生,比起去年,在招生省份和招生计划上有显著增加。其中,在广东省招生名额也将大幅增长。

创办一所新学校,需要逐步积累口碑和声望。对于目前的发展态势,倪明选说,港科大(广州)正在通过全新的教育改革为国家培养有创新能力的人才。

港科大(广州)学生在校内做实验

记者:从2022年开学以来,您印象最深刻的事是什么呢?

倪明选:印象深的事情太多了。不过最深刻的,应该是去年本科生招生。我不是在内地长大的,也从来没招过生。我怎么能够让家长愿意把孩子送到我们学校来?我压力很大,因为第一年的成绩线决定了学校的“江湖地位”。直到高考成绩一出来,学生来报考以后,我才如释重负。

记者:您觉得港科大(广州)对学生和家长来说,它的吸引点在哪里?

倪明选:港科大(广州)希望家长能放心地把孩子交给我们,四年后,学校将还给家长一个不同的孩子,让孩子能解放思想,有创新和探索问题的能力,而不是只会做高考模拟题。

大学四年是一个孩子变成大人的过程。这四年,学生会发现自己是适合当教授、创业、还是到产业界打拼,学校应该给学生更多的选择。我希望同学们在四年里收获不同的能力,从而能自主规划未来,也能随时切换赛道,以实现更长远的发展。

记者:在这个过程中,港科大(广州)的一大亮点就是交叉学科设置。您是如何考虑把不同专业的人“凑”在一起学习呢?

倪明选:首先,我希望我们的学生学东西的时候,不只是专注于某一个领域,也希望他在不同领域涉猎更多知识。

但怎样让学生在不同领域获取知识?更重要的是,谁来培养学生?这些都是教育领域亟待探讨的关键问题。现在,大部分老师们还是传统学科教育训练出来的,要老师们去改变并非易事。所以港科大(广州)开展项目式教学,比如红鸟硕士班的项目,都会安排很多不同领域的老师一起来带学生。书是读不完的,我们希望培养出来的学生都拥有终生学习的能力。

记者:这种新的交叉学科教学方式已经实行有一段时间了,您现在观察到哪些困难?

倪明选:年轻人比较容易接受这种新的教学方式。然而,老师大部分都是接受传统学科教育,所以他们仍然想用传统的方法训练学生。我常常会和老师们开会,告诉他们必须要改变。科技在改变,产业在改变,教育也需要改变。我们目前在积极推进教学改革,从老师到学生都在接受新观念。

记者:您会让老师们怎么改革教学呢?

倪明选:每个学生的领悟能力是不一样的。教学的改革方式有很多种,例如:老师上课前可以把内容先录好,让学生做好课前预习。上课时老师就可以先提问,看看学生们能不能回答出来,再让学生们互相提问,鼓励学生互相竞争。出题会帮助学生将知识融会贯通,知识的吸收效果更好。

港科大(广州)是新的学校,新学校包袱比较小。新的老师来上课,要去学习怎样教学。我们有办公室专门教老师怎么教书,有哪些新的教学方法,哪些教学工具可以用。老师的观念和教学方法在一点点改变。

新学校是个新机会

可以做一些过去想做、但没有机会做到的事

2024年6月14日,香港科技大学(港科大)与香港科技大学(广州)共同宣布推出“红鸟跨校园学习计划”,在“港科大一体,双校互补”的框架下,落实“学分互换互认”与“科目共享”等机制,实现资源共享、优势互补。

作为粤港澳大湾区首个将传统学科和融合学科结合的跨境、跨校园研修计划,两校创新互联的课程设计是“红鸟跨校园学习计划”的重要一环。在符合两校教务委员会联合学术协商机制的要求下,学生可以根据个人兴趣和学术水平,修读对方学校开设的科目,相关科目学分可获认证及转移,部分亦可计算在毕业要求所需的学分之内。

不仅如此,两校正从多方面合作,创造出“1+1>2”的优势。

港科大(广州)红鸟广场

记者:在港科大(广州)创办的时候,有人认为是为了突破港科大的发展瓶颈。

倪明选:首先,对港科大而言,学校的土地发展有限。香港寸土寸金,港科大校园内,能盖楼的地方都盖满了。既然有机会到广州办一所新的学校,再复制一个港科大,意义不大。新学校是个新机会,可以做一些我们过去在港科大想做、但没有机会做到的事。发展交叉学科就是其中之一。

其次,港科大来内地办一所学校,当然要服务国家所需。比如我们开设的学域包括先进材料、微电子、可持续能源与环境、人工智能等等,都是战略性的、前沿的学科领域。

记者:这两所学校的关系是怎样的呢?

倪明选:两校之间的关系,我们定义为“港科大一体,双校互补”。根据香港和内地的法律要求,两所学校的法人资格是独立的,财务也是独立的。一个是香港特区政府支持,一是广州市人民政府支持。我们希望两校紧密合作,创造“1+1>2”的效果。

我举个例子,港科大(广州)购买的大型实验设备都是港科大没有的,港科大的师生可以过来使用。另外,两校学生可以选对方校园开的课,学生拥有更丰富的课程选择。其他方面,两校鼓励两边的老师合作,共同指导研究生,共同开展项目等等。

记者:您有没有想过有一天AI会颠覆高校教育?

倪明选:生成式人工智能的面世给很多行业带来重大颠覆,加速了劳动力的迁移与转型。不能与时俱进者,一定会被淘汰。最“恐怖”的技术革命就是ChatGPT面世。AI for Education势在必行。学校现已成立一个工作组,专门负责AI for Education,老师、学生都可以参与。从目前征集的情况看,第一批报名者当中,有18名学生,16名老师,2名行政人员。我们可以明显看到,学生要求改革的声音比老师还大,学生用新工具比我们还好。所以我跟老师讲,不是我要求改革,是学生“逼”你改革。

校友影响大

学生会想毕业后“还可以在中国创业”

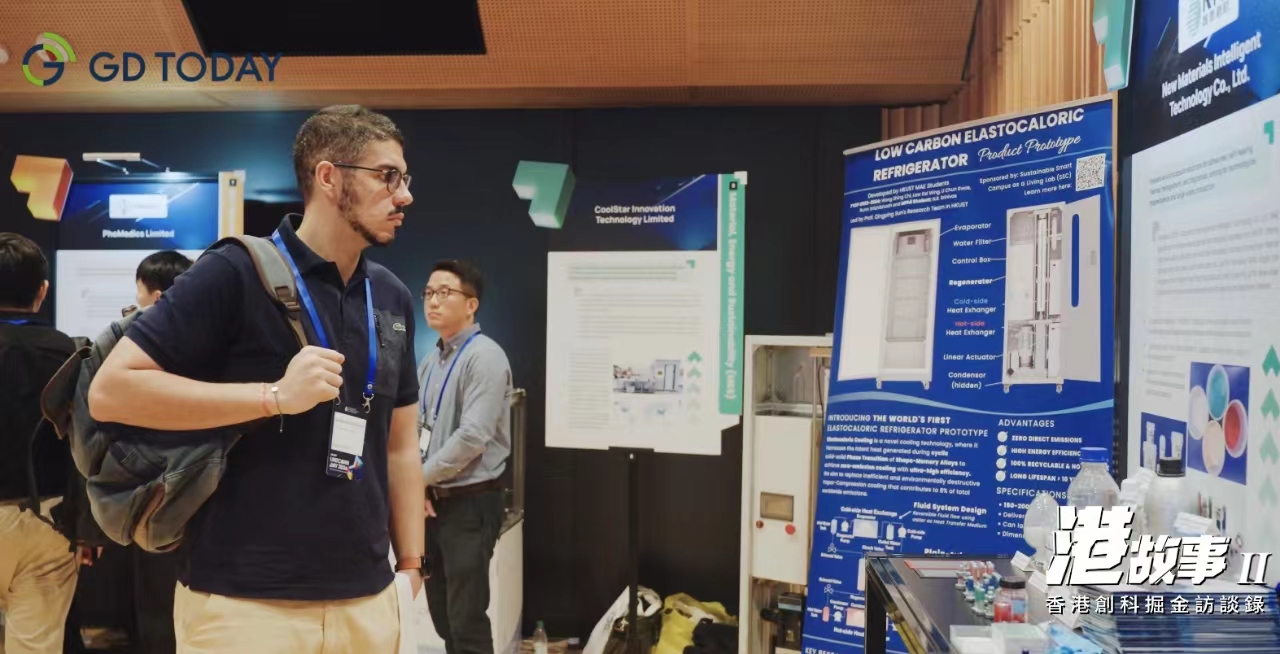

成立迄今,港科大(广州)就因为“创科”的基因而备受关注。近期,广州产投集团与港科大(广州)携手宣布,设立10亿元环港科大(广州)科技成果转化母基金,用于推进科技成果产业化,再次让该校站在了媒体的聚光灯下。

这是广州产投与高校合作设立的首支母基金,也是国有资本支持科技成果转化的新尝试。活动上,港科大(广州)还牵手一批直投基金合作伙伴,累计签约规模达到24亿元。

“我们的学生在学校学习创业的基本知识,学校再提供一些资金,鼓励他们继续往前一步,尝试创业的可能性,这是知识的累积和实践经验的累积。我们的实验室永远对学生和毕业生开放。”倪明选说。

在倪明选看来,如今的粤港澳大湾区具备优越的创业环境和创业氛围,从粤港澳大湾区高校中走出的毕业生也更倾向于选择留在大湾区发展。

香港科技大学“独角兽日”

记者:您从2002年就回到香港执教,您怎么看粤港澳大湾区的发展前景?

倪明选:我1987年第一次来中国内地,自那时起到现在,内地的变化非常大。粤港澳大湾区的发展,我觉得是国家政策给予的很好的机会,对香港、澳门都是机会。

因为我在港澳都待过,感受到港澳必须要融入国家发展大局,在科研方面更是如此,才能参与更多国家级项目。

从创业角度看,大湾区具备十分完整的产业生态链。从模具制作、量产到融资,在大湾区都可以轻松找到资源。现在大湾区科技发展生态链越来越健全,给创业公司的机会非常大。

过去,我们有很多学生在读完四年本科后,都到名校继续深造。港科大校友汪滔创办大疆科技的成功,影响了很多港科大毕业生。他们发现毕业后也不一定要出国,不一定要读博士、当教授,可以在中国创业。我想,这是一个思想的改变。

记者:学校在帮助学生创业方面有哪些做法?

倪明选:我们给本硕博所有学生都提供创业的培训,请业界人士和学界专家,来教授创业基本知识。我们希望有意愿创业的学生通过创业课的学习而少走弯路。

很多项目在初期还不够成熟,学校会为一些有机会的项目提供资金,鼓励他们再往前走一步,看看适不适合创业。整个训练过程是一个知识累积的过程,很多人创业不是一次就能成功的,需要摸爬滚打。

【策划】黄灿 陈枫

【统筹】赵杨 胡念飞 谢苗枫

【执行】王勇幸 李心迪

【采写】GDToday记者 张诗雨 王勇幸 发自广州 香港

【编导】董益华

【拍摄】陈兆康 张少卿

【后期】孟倍伊 董益华