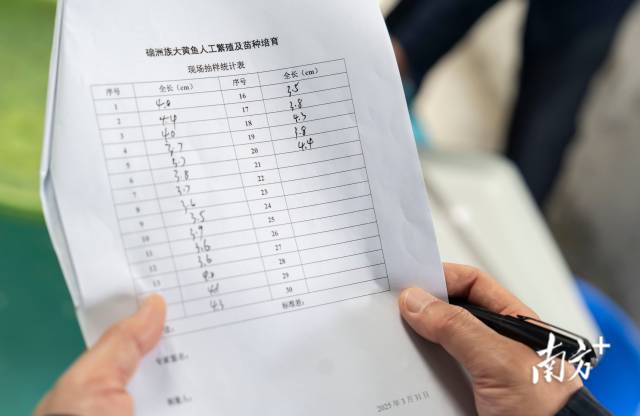

“3.7厘米,3.8厘米,4.4厘米……这条鱼长得很好啊!”3月31日,在位于湛江市东海岛的广东海洋大学硇洲族大黄鱼繁育基地,厦门大学海洋与地球学院副院长徐鹏一手拿着铁尺,一手扶住鱼苗,正在测量野生硇洲族大黄鱼人工繁育鱼苗的体长。随机抽样的20条鱼苗平均体长是3.94厘米。

测产验收现场。

鱼池里,鱼苗成群;鱼池边,人头攒动。对广东海洋大学水产学院副教授黄建盛来说,这是重要的一刻,他研究的硇洲族大黄鱼人工繁育鱼苗首次测产验收。

测产验收现场。

中国近海大黄鱼分为岱衢族、闽-粤东族和硇洲族3个种群,前两大种群均已实现大规模人工养殖。肉质鲜美的硇洲族大黄鱼,自古就是广东人餐桌上的美味,但它习惯于深海环境,常栖息于水下五六十米处,驯化难度高,至今仍未实现人工养殖。

野生硇洲族大黄鱼亲鱼。

两年前,广东海洋大学将硇洲族大黄鱼人工繁育作为学校的“揭榜挂帅”重点项目。在硇洲岛土生土长的黄建盛,在深海捕捞了第一批野生大黄鱼,用以研究人工繁育,但它们无法适应水压环境的变化,大部分死亡了。次年,他根据大黄鱼洄游路线,在硇洲岛至徐闻县附近海域捕捞了1195尾野生亲鱼。这些亲鱼在室内鱼池驯养后,成活了710尾。

测产验收现场。

经过营养强化培育,2025年1月至3月,黄建盛团队分3批对433尾雌亲鱼进行人工催产,分别孵化出17.8万、29.7万和102.6万尾初孵仔鱼。经培育后,获得7万尾苗种和约100万尾仔鱼。

“我们还将进行规模化养殖探索,不断改进繁育技术。顺利的话,这批鱼苗将在明年上市,端上千家万户的餐桌。”黄建盛说。

野生硇洲族大黄鱼人工繁育鱼苗。

实现人工养殖的闽-粤东族、岱衢族两大种群大黄鱼,在当地被誉为“海中金条”。一条鱼,既有高营养价值,也有高经济价值。仅福建省宁德市,2024年大黄鱼全产业链产值便超过200亿元。

“发现大规模野生硇洲族大黄鱼种群并实现人工繁殖,意义重大。”中国工程院院士、鱼类遗传育种专家刘少军说,南海很适合发展大黄鱼养殖产业,相信通过规模化养殖,能为国人提供更多优质的鱼类蛋白质。

测产验收现场。

有着“大黄鱼之父”之称的福建省宁德市水产技术推广站原站长刘家富认为,这次测产意义重大,拼上了中国大黄鱼种群人工繁育的“最后一块拼图”。发展好大黄鱼种业,才能发展好养殖产业,人工养殖的大黄鱼可以以较低的价格进入千家万户,端上百姓餐桌。

量完体长后,放回鱼池内的鱼苗欢快地游动起来。黄建盛看着这些“宝贝”说:“端牢中国人自己的饭碗,一条鱼也大有可为。”

文字:南方+记者 吴少敏 李秀婷 钱明雅

摄影:南方+记者 张冠军