今年是进一步全面深化改革的重要一年,排头兵广东如何重点发力?

3月25日下午,广东省委全面深化改革委员会召开会议,研究讨论有关改革文件稿,听取改革落实情况汇报,并就做好下一步工作作出安排。

这次会议有四大研究事项:2024年工作总结、2025年重点工作安排、以改革更好促进“百县千镇万村高质量发展工程”、构建培育和发展新质生产力政策体系。

从中,不难看出广东进一步全面深化改革的目标方向和重点任务。

(一)

改革开放是广东的鲜明标识和突出优势。

当前,改革进入攻坚期和深水区,难啃的“硬骨头”很多,危险的激流险滩不少,广东如何高擎新时代改革开放旗帜,继续展现先行之志、示范之责,备受关注。

去年党的二十届三中全会召开后,广东按照走在前列的要求谋划推进改革工作,聚焦经济体制改革这个重点,系统部署500多项具体改革举措,彰显了改革不停顿、开放不止步的坚定决心。

过去一年,广东在投融资、国资国企、数字政府、财政资金“补改投”、新型农村集体经济等方面推出一系列改革创新举措,“百千万工程”集成式改革成效显现,科技体制改革三年攻坚顺利完成,首批10个营商环境改革试点落地,全面深化改革取得新进展新成效。

新的一年,广东如何在进一步全面深化改革中勇当先锋、奋力前行?

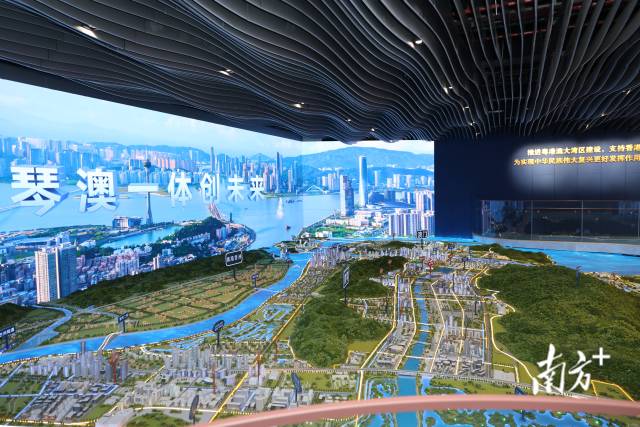

这次会议作出具体部署,强调要聚焦重要领域和关键环节,深入实施创造型引领型改革,集中力量打造标志性改革品牌,在大湾区科技创新合作、琴澳一体化、“百千万工程”、人工智能、数据跨境流动、自贸试验区等方面集中发力,支持佛山、中山、茂名高州等改革创新实验区先行先试,尽快取得一批具有突破性的改革成果。

改革集中发力的方向非常明确,都是关乎广东高质量发展、现代化建设的重点领域。只有瞄准这些重点领域集中发力,形成一批可复制可推广的改革经验,才能充分展现广东在进一步全面深化改革中的窗口作用、先行示范作用、排头兵作用、挑大梁作用。

这是广东的责任所在、使命所系。

(二)

中国第一经济大省,同样受发展短板所限。

其中最大的短板,就是城乡区域发展不平衡。为了补上这块短板,广东高位推动实施“百千万工程”,将其作为牵引高质量发展全局的重大举措来抓,一年接着一年稳扎稳打。

今年是“百千万工程”实现“三年初见成效”目标之年,整个工程正处于聚力攻坚、提升突破的关键阶段,迫切需要以进一步全面深化改革打通堵点、破局开路。

如何打通堵点、破局开路?

省委全面深化改革委员会为此制定了《关于以改革更好促进“百县千镇万村高质量发展工程”的若干措施》,将深入推进“百千万工程”集成式改革,加快破解突出矛盾和问题,持续激活县镇村高质量发展的动力活力。

要素改革是“先手棋”。

土地、劳动力、资本、技术、数据等生产要素,关乎资源配置、经济运行。只有推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置,才能充分释放县镇村的发展潜力。通过改革激活要素,重点是做好“人进城”“钱进县”“盘活土地”等文章,不断强化县镇村内生发展动能。

体制改革是“牛鼻子”。

改革千头万绪,体制改革牵一发而动全身、一子落而满盘活。通过改革激活体制,关键在放权赋能,重点是深入推进扩权强县和强县扩权改革,坚持从实际出发推进以县城为重要载体的新型城镇化建设,进一步办强办好教育和医疗,切实提升县域综合承载能力。

群策群力是“基本功”。

实施“百千万工程”不只是县镇村的事,也不只是党委政府的事,需要充分发挥社会各方面力量作用,充分激发广大群众参与的积极性、主动性、创造性。通过改革激活力量,重点是强化上下联动、左右协同,广泛发动企业、专家学者、志愿者、外出经商人员等社会力量积极参与,以“全省一盘棋”推进“百千万工程”。

(三)

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,新质生产力欣欣向荣。

百舸争流,千帆竞发。谁能快速形成新质生产力,谁就能占领先机、赢得优势。而发展新质生产力,必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。

排头兵广东要继续勇立时代潮头,需要围绕加快发展新质生产力,全链条强化政策供给,一体推进教育科技人才体制机制改革,努力打造发展新质生产力的重要阵地。

构建支持全面创新体制机制是当务之急。

这需要从三个方面发力:一是优化重大科技创新组织机制,更好催生重大原创性科技成果;二是聚力打造强大的科技成果转移转化体系,推动更多创新成果从校园走向产业园,广泛进入生产实践;三是进一步强化教育对科技和人才的支撑作用,努力培养一批面向未来的创新型、复合型、应用型人才。

健全产业科技互促双强机制是重中之重。

科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。只有坚持科技创新和产业创新一起抓,不断突破关键核心技术,大力实施“人工智能+”“机器人+”行动,健全完善“链式改造”机制,加快制造业高端化、智能化、绿色化发展,才能有力推动传统产业脱胎换骨、新兴产业拔节生长、未来产业应时而生。

因地制宜是发展新质生产力的重要方法论。

当前,发展新质生产力,各地各部门积极行动、干劲十足。越是这个时候,越要用好因地制宜的方法论,谨防脱离实际、盲目攀比、任性蛮干等种种不良倾向。各地要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,探索建立包容审慎监管体系,加快推动产业升级、向新向强。

文 | 丁建庭