2月25日,来自广州大学、中国科学院、同济大学、宾夕法尼亚州立大学以及加利福尼亚大学伯克利分校等机构的科学家团队在国际综合类顶刊《美国国家科学院院刊》发表题目为“Ancient ocean coastal deposits imaged on Mars”的研究论文,证实火星曾经宜居。

该研究表明,位于火星北半球乌托邦平原南部的“祝融号”着陆区,地下10-35米深处存在多层倾斜沉积结构。这些地质特征与地球海岸沉积物高度相似,为火星中低纬度地区曾存在古代海洋提供了迄今最直接的地下证据。

广州大学博士生李鉴辉和刘海教授为本论文的共同第一作者,由刘海、Michael Manga和方广有担任通讯作者。

“古海洋沉积物保存了火星气候变化的历史记录,研究这些沉积物可以帮助我们理解火星如何从温暖湿润转变为寒冷干燥,进而指导人类如何改造火星环境,实现火星的长期可持续居住。”该研究团队表示。

火星是人类移民的潜在家园

据介绍,火星因其与地球相似的地质特征、季节性变化和昼夜节律而被科学家视为人类星际移民的首选目标。

然而,关于火星水资源的研究一直存在争议。过去数十年,人类对火星的探测已取得诸多里程碑:轨道探测器拍摄到极地冰盖、火星车在岩石中发现水合矿物甚至直接探测到地下冰层。但这些发现大多集中在高纬度或极地区域,环境极端寒冷,难以支撑大规模移民。

与此同时,关于火星北部低地是否曾存在浩瀚海洋的争论始终未歇。

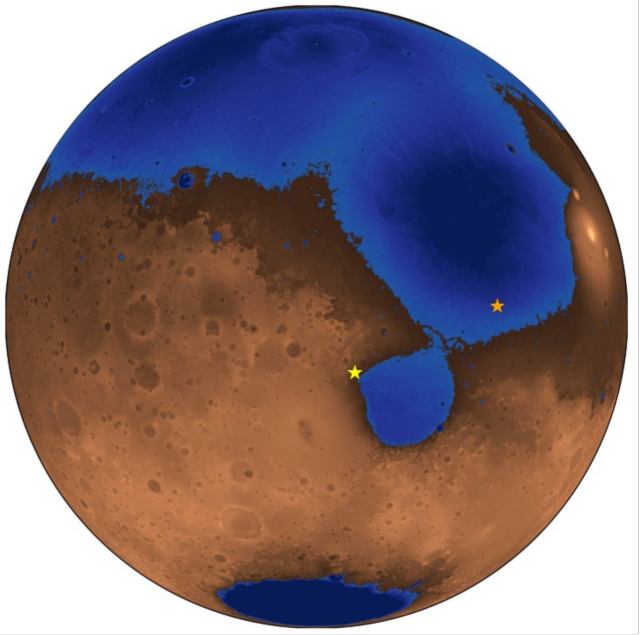

尽管从轨道图像中识别出的可能古海岸线表明,火星北部低地可能曾经存在覆盖火星表面三分之一的古代海洋,但由于遥感数据推断的古海岸线高度分布不一致,以及40亿年来火星表面经历的撞击、风化和重塑等过程会扭曲或掩盖古代海洋的表面证据,火星古海洋假说仍存在争议。

因此,获取火星古海洋的直接证据至关重要。

火星36亿年前的假想图。蓝色区域显示了现已消失的Deuteronilus古海洋和海岸线,橙色星标表示中国祝融号火星车的着陆点,黄色星标是NASA毅力号火星车的着陆点。(图片来源: Robert Citron)

突破性发现:火星中低纬度曾有海洋

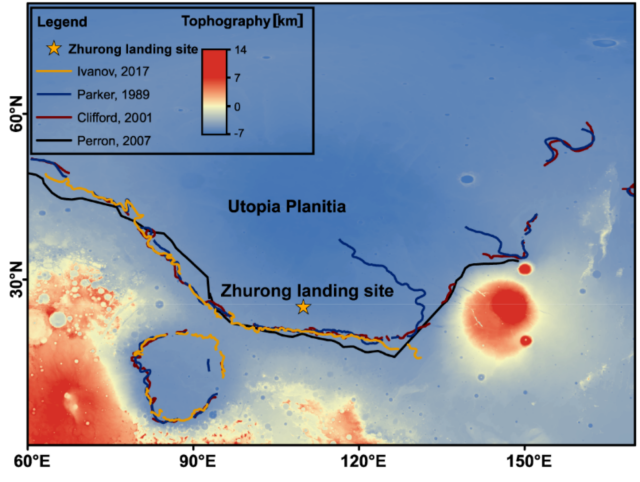

2021年5月15日,中国首辆火星车——祝融号着陆于乌托邦平原南部(东经109.925°,北纬25.066°)。祝融号搭载的火星次表层穿透雷达是一种双频探地雷达系统,旨在探测地下结构和可能存在的水冰。

刘海表示,本研究通过分析火星车穿透雷达低频通道的实测数据,在祝融号沿途地表以下10-35米深度范围内识别出76个地下倾斜反射体。

这些反射体具有以下特征:空间分布广泛且均匀,覆盖范围超过1.3公里;在相同位置的不同深度可观测到多个平行分布的反射体;所有反射体均呈现向北低地方向倾斜的特征,倾角分布在6°至20°之间,平均倾角为14.5°。

乌托邦平原地图、祝融号火星车着陆点和四条可能的古海岸线。

“这些层理结构与地球沿海沉积物的雷达成像结果惊人地相似。”刘海称,其一致性和物理特性排除了风成沙堆、熔岩管道或河流冲积等其他成因。

而这些沉积物的大规模存在表明,风浪驱动的沿岸输送为海岸线提供了稳定的泥沙净流入,并形成了海岸线前积层,这种结构只有在持久稳定的大型水体环境中才能形成,而非仅仅只是局部和短暂的融水现象。

该研究提供了火星北部平原曾存在古代海洋的关键地下证据,还揭示了火星曾经经历过长期温暖湿润的气候期,这意味着火星曾长期维持适宜液态水存在的温度和气压条件,远超之前估计的短期融水事件。

此外,研究发现的海岸线沉积物电介质特性与地球上由细砂和中砂颗粒的介电常数一致,这进一步证实了其海洋沉积物的性质。

科学价值:证实火星曾经宜居

研究团队表示,此次发现的最大意义,在于将火星液态水的证据从人迹罕至的极地,扩展到了更适合人类活动的中低纬度地区。如果这里曾存在海洋,那么随着气候变迁,大量水分可能以地下冰的形式被封存,为未来火星基地的水资源利用提供了可能。

与极地区域相比,中低纬度地区光照和温度条件更适宜人类活动,如果能够接近这些古海洋区域的地下水资源,将大大降低火星基地的建设和维护成本,有助于人类进一步研究如何改造火星环境,实现火星的长期可持续居住。

该研究得到了中国国家航天局、中国首次火星探测任务(天问一号)团队的支持,同时也获得了中国国家自然科学基金和广东省基础与应用基础研究基金的资助。

南方+记者 陈伊纯

通讯员 广大宣