一场复杂的“外科手术”紧张而忙碌地进行着,医生在控制台小心翼翼地操作,远端的机械臂不停挥动……这是9月19日,中山大学附属第一医院南沙院区达芬奇手术机器人培训现场,美国加州大学戴维斯分校机器人外科主任Nejad教授与中国医生交流互动,频频点赞。

Nejad教授与中国医生交流。

这个培训班,是一场国际医疗论坛的“开胃菜”——

9月21日至23日,中山一院将与加州大学伯克利分校、新加坡南洋理工大学联合举办2023泛太平洋健康创新大会,医学科学家培养、机器人手术、数字医疗创新发展将成为焦点议题。

医学技术创新总是从交流中生发。从线下到线上,在广东,这样的国际医学交流正在成为常态。

广东是西方医学进入中国的“首站”——1835年在广州十三行开设的眼科医局,是中国首家西医医院。

无缺血心脏移植技术、国际首个干细胞型生物人工肝、5G远程高精眼科手术机器人……188年后的今天,广东尖端医学技术正以更加自信的姿态,加快“出海”,走向世界。

那么,广东尖端医学技术为什么扎堆涌现?又将如何迈向全球?

一

国际首个!

不久前,南方医科大学珠江医院传来好消息:高毅教授团队自主研发的国际首个干细胞型生物人工肝药械组合产品——“血液净化用间充质干细胞”,正式获得国家药监局批文,可以开展临床试验。

“与常规治疗相比,新疗法用于大动物肝衰竭模型上时,能将生存率从17%提升为87.5%,有效抑制全身炎症反应,有望为肝衰竭患者提供新的救命治疗体系。”高毅说。

治疗模式示意图。

这已不是高毅首次实现全球“零的突破”:专注人工肝研究20余年的他,在2006年就带领团队主持国家科技攻关计划重大项目,研制了世界首台组合型生物人工肝(原理型样机)。

医学是技术驱动型学科,永远不能停下创新的脚步。

为鼓励医院大胆创新,早在5年前,广东便启动高水平医院建设“登峰计划”,选定30家高水平医院,3年投入90亿元,鼓励医院“攀登高峰”。高水平医院建设的六大任务中,首要的就是发展前沿医疗技术。

目前,广东布局建设覆盖21个地市的50家高水平医院,国家呼吸医学中心、国家儿童区域医疗中心落户,2家医院入围首批“辅导类”国家医学中心创建单位,4家医院获批国家区域医疗中心建设项目,高水平医院“既有高原,也有高峰”。

今年年初,广东省委、省政府又高规格出台《关于推进卫生健康高质量发展的意见》,重点部署推进医学科技创新,明确了加强医学核心技术攻关、提高生物安全创新研究能力、促进创新成果转移转化的要求。

与科技产业同样,医学的核心技术也要掌握在自己手中,广东医生对此深有体会。

眼科名家、中山大学中山眼科中心教授陈伟蓉曾回忆,20世纪80年代末期,参加工作不久的她,在一场学术会议上见识了我国医疗水平与国外的巨大差距:当国内眼科手术还在开大切口时,国外医生小切口手术技术已达到炉火纯青的地步;当同事们还在用刮胡刀片做手术时,国外早已用上了专用钻石刀。

“什么时候我们能和他们一样就好了。”陈伟蓉心想。

30多年过去了,当年新手医生的梦想正在成为现实。

“操作精度之高,就像往头发丝里注入药物”——三个月前,中山大学中山眼科中心林浩添教授团队牵头、我国自主研发的“5G远程高精眼科手术机器人”,成功完成了一场跨越琼州海峡的微米级眼科手术。

目前,这款手术机器人正在推进医疗器械注册审批流程,争取早日投用。

5G远程高精眼科手术机器人。

几乎同一时间,中山大学另一所附属专科医院——中山大学肿瘤防治中心一项研究成果登上国际顶级医学期刊《自然医学》。

这项研究有望成为新的一线标准治疗方案:在覆盖了中国、美国、欧洲、日本等多个国家和地区的国际多中心临床研究中,中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授作为全球首席研究者,带领团队聚焦胃癌治疗,证实了一种胃癌晚期患者新疗法(一种靶向CLDN18.2的单克隆抗体Zolbetuximab联合卡培他滨和奥沙利铂,即CAPOX)。

徐瑞华教授论文截图。

二

“我们有意与你们合作,在梅奥医学中心尽快开展这项技术。”一个多月前,应美国梅奥医学中心邀请,中山一院器官移植中心等科室专家与美国医疗团队举办了一场线上交流会。会上,大洋彼岸的医学同行抛出橄榄枝。

是什么让创立于1863年、世界最著名最权威的临床医学中心之一——梅奥医学中心主动提出合作?答案是由中山一院全球首创的无缺血、不停跳心脏移植技术。

心脏移植术中的缺血会造成供心损伤,影响手术效果。为攻克这个难题,中山一院器官移植中心学科带头人何晓顺带领多学科联合攻关小组,经过两年多的艰辛探索和数十例大动物实验,终于取得突破。

2021年6月26日,世界首例人体无缺血、不停跳心脏移植术在中山一院成功开展。手术历时4.5小时,实现供心全程“不中断血流”“不停跳”。

2021年,中山一院实施世界首例“无缺血、不停跳心脏”移植手术。中山一院供图

《美国移植杂志》将这一成果评价为“器官移植历史上的一个里程碑”,“器官移植将进入‘热移植’时代”。

此次中山一院与梅奥医学中心交流会的成功举办,意味着无缺血器官移植技术在国际推广应用方面迈出重要的一步。

取得这样的突破实为不易,要知道,在改革开放之初,在广东许多城市的社区卫生服务中心,还只有听诊器、血压计、体温表等“老三样”。

历经40多年奋斗,今天,广东医生的理论、技术创新,正越来越多地引起国际关注——

同样在上个月,由中山大学孙逸仙纪念医院院长、中国科学院院士宋尔卫和该院蔡佩娥教授共同撰写的《Tumor Ecosystem》(《肿瘤生态学》)专著,由国际著名出版集团Springer Nature正式出版发行,在全球学界引发关注。

《肿瘤生态学》。

作为知名肿瘤专家,宋尔卫是国内首批开展乳腺癌根治性保乳手术的外科医生之一,“肿瘤生态学说”是他在我国传统文化的“系统观念”影响下提出的医学理论。

在为《肿瘤生态学》作序时,国际癌症免疫治疗学会前任主席Bernard A. Fox教授给予高度评价,认为这一理论“将为癌症治疗的‘第四次革命’铺平道路”。

“关于年轻女性乳腺癌的治疗,全世界都在等待中国来引领我们,给我们答案。”在一次与中山大学孙逸仙纪念医院联合举办的活动中,欧洲肿瘤学院学术主席Olivia Pagani曾这样说。

这家以孙中山(号逸仙)命名的医院,前身就是中国首家西医医院、1835年美国传教士开设的眼科医局。在近200年的历史中,它曾改名博济医院,设立博济医学堂,孙中山曾在这里学医。

1865年博济医院仁济街前门。资料图片

如今,中山大学孙逸仙纪念医院已建成一所大型综合三甲医院,在乳腺癌综合治疗技术、膀胱癌微创精准诊疗体系等方面取得诸多首创成果;博济医学堂则历经百年传承,发展为今天享有美誉的中山大学中山医学院。

“出海”的不仅有新技术、新理念,也有新范式、新标准。

7月底,广东省人民医院吴一龙教授团队在《自然医学》发表一项研究成果,首次提出了一种对于罕见基因变异患者的全新临床试验模式,这是全球首个“以患者为中心的临床试验”。

在这项研究中,自2018年7月起,吴一龙具有远见性地牵头启动一项“以患者为中心”的全国多中心研究,打破罕见基因变异患者临床试验的高入组门槛,扩展入组标准,使得被排除在外的患者也有机会接受前沿的药物治疗,为全面收集患者的研究数据、探索最合理的治疗方案开创了一种更高效率、更全面反映药物疗效的临床研究设计方法。

广东省人民医院吴一龙教授团队研究成果发布会现场。

“这为以后罕见靶点的临床研究提供了一个案例,也为全面评价一个研究药物提供了全新的角度,其前瞻性和实用性非常强。”吴一龙说。

这种医学研究的新范式,在前述中山大学中山肿瘤中心的研究中也有体现。徐瑞华与国际上多位知名学者组成了学术委员会,在这一重要研究的设计、实施和数据分析解读的过程中发挥了关键性作用,为我国研究者主导的国际多中心研究的开展提供了范式。

三

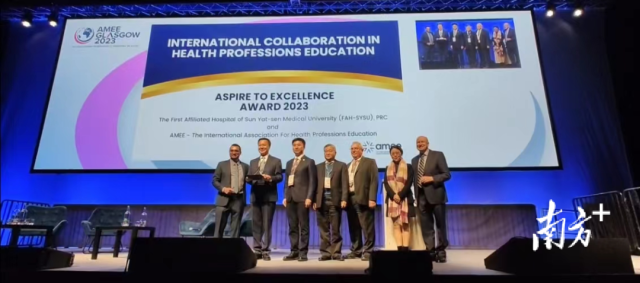

成立于1972年的欧洲医学教育联盟(AMEE),是全球最大的医学教育学术组织,成员遍及五大洲90个国家。

8月底,AMEE将今年的ASPIRE-to-Excellence(国际合作)大奖授予中山一院,这是中国大陆医疗单位首次获得AMEE国际医学教育成果奖。

中山一院被授予今年AMEE ASPIRE-to-Excellence(国际合作)大奖。

中山一院与AMEE的合作可回溯至8年前。2015年,中山一院成为AMEE在我国的唯一会员机构;两年后,AMEE中国区办公室落户中山一院。通过合作,中国医生参加AMEE培训并通过考核,可以获得国际认证的医学教育专业证书。

科技创新离不开国际合作,医学同样如此。

在这方面,建院113年的中山一院走在了前列,哈佛大学、加州大学伯克利分校等顶尖大学的医学院、医疗机构,都是中山一院的合作伙伴。

中山一院院长肖海鹏透露,与哈佛大学的合作已经深入到科室。医院每周固定与哈佛大学进行线上交流,联合教学查房、疑难病例讨论……你来我往之中,国内顶尖医院与世界顶级水平不断拉近。

世界卫生组织也将目光投向广东。

8月12日,世卫组织眼健康与视觉合作中心落户中山大学中山眼科中心,这是目前我国眼科领域唯一的世卫组织合作中心,也是全球范围内10家世卫组织眼健康与视觉合作中心之一。

世卫组织眼健康与视觉合作中心揭牌。

“基于多年来与中山眼科中心的合作,我们相信中国的眼科专家可以提供高水平、高质量工作,把全球眼健康提升到更高的水平。”世卫组织专家Andreas Mueller博士说。

改革开放初期,以“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山,广东“微创外科手术之父”吴开俊等为代表的广东医生,为了更好地治病救人,大批地走出国门,学习更先进的医学技术。

今天,在一代又一代人的努力下,广东医学的面貌焕然一新,领先人才、先进技术开始了“反向输出”,在世界医学舞台上发出了广东声音。

采写:南方日报记者 卞德龙

摄影:南方日报记者 许舒智 实习生 朱琦

统筹:吴少敏