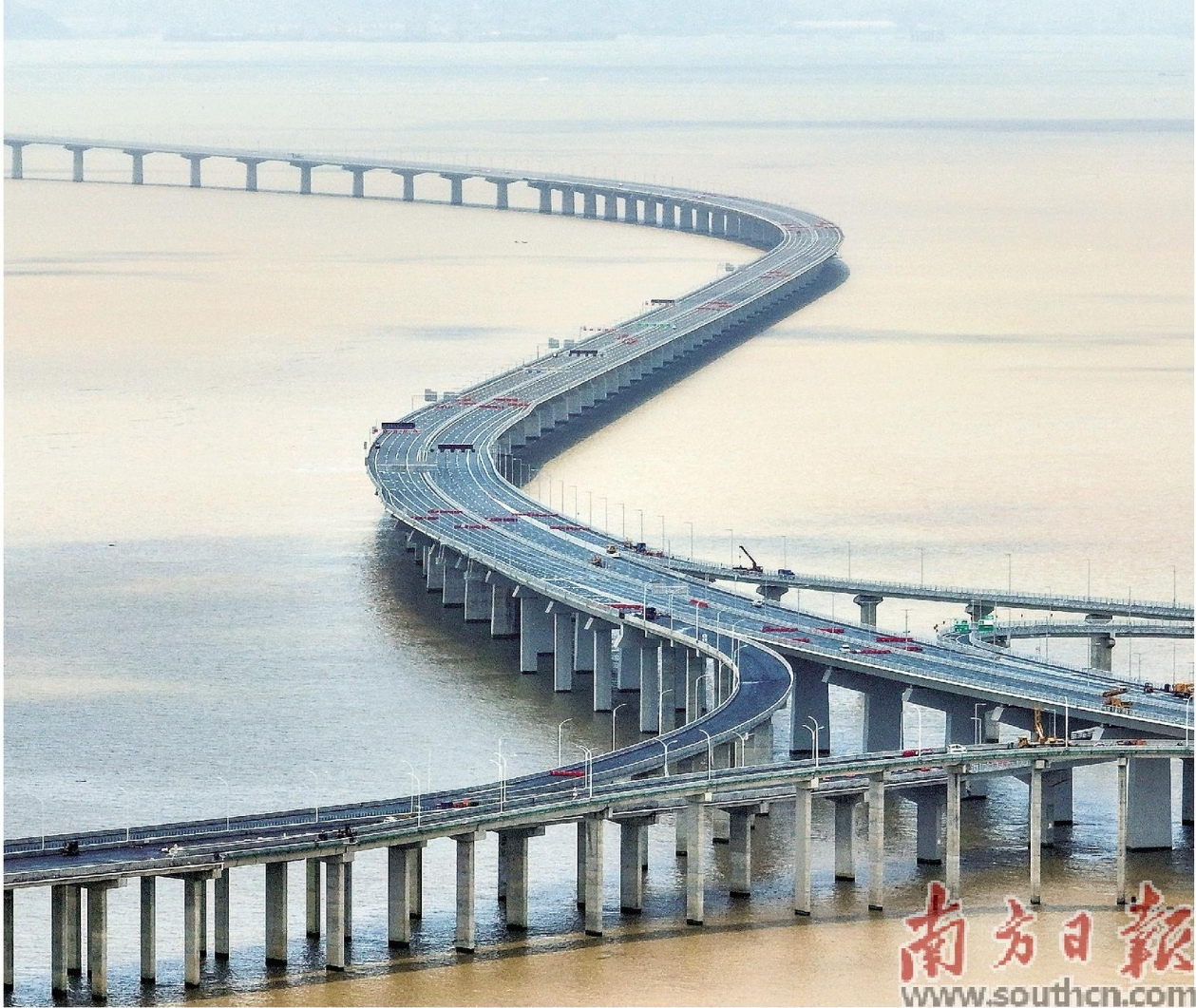

在深中通道西侧,南中高速万顷沙支线也将在今年通车,届时广州与深圳将首度实现陆路直连。余妍玲 摄

广深这两座超大城市,从未如此之近。

作为珠江口“A”字形交通网络骨架的关键一横,深中通道将于6月底正式开通运营。在通道西侧,南中高速万顷沙支线也将在今年通车,届时广州与深圳将首度实现陆路直连,大湾区两座核心城市20分钟可达。

环顾珠江口,广州和深圳则是最为耀眼的“双子星”。两地经济总量之和约占全省一半,在广东乃至全国大局中举足轻重。当两者强强联合双向辐射,推动要素资源进一步流动,城市发展能级随之提升,区域溢出效应不断增强。

两个并不接壤的“三万亿城市”,通过一条跨海通道突破自然屏障连接,这在全国甚至全世界都无先例,对大湾区未来的发展影响也将不可估量。

交通大通道建成的背后,更是两大城市不断深度融合、携手并进的绝佳时机。深中通道,不仅将重构珠江口东西两岸的区域价值,也让广州都市圈、深圳都市圈、珠江口西岸都市圈融为一体,形成大湾区新的发展轴线。

广州向南,承担起引领“再造新广州”、挺起“未来广州”中脊的战略使命。一路南拓,“双城”联动、“三圈”汇合,大湾区史诗级会师带来的大机遇,广州不容错过。

深中通道,也是广深中通道。

左联右通的南沙站上C位

从伶仃洋高空俯瞰,深中通道并非一条直线,还有一条“分岔”线。

南中高速万顷沙支线,与深中通道直接接驳,让广州南沙直接与深圳实现20分钟互联互通。

广州向南、深圳向西,两座超大城市战略交汇点指向大湾区几何中心——广州南沙。

深中通道的开通,从地理意义上使得广深这两座超大城市直接相连,也让南沙成为“双城联动”最前沿。

站在更大的视角,在珠江口跨海交通纽带上,南沙成为了“承东启西”的重要支点。深中通道,不仅是连接珠江东西岸的交通通道,更是南沙实现“左右逢源”的重要机遇。

“步入湾区时代,广州对南沙的功能定位已由原先依靠港口进行海洋交流,向依靠陆路打通湾区互联转变。”在广东省城乡规划设计研究院总规划师马向明看来,南沙正成为广州与湾区其他城市的连接点,尤其将成为广深合作的重要阵地。

从珠江西岸来看,南沙是国家级自贸区,拥有重大战略性平台和政策制度优势,在协同港澳、面向世界的合作发展中能汇聚更多高端资源,有望成为中山、江门等城市“走出去”的连接点。

从珠江东岸来看,南沙有着广阔的地理空间、科创实力和产业基础,在区域产业链中扮演重要一环的角色,适合发挥总部枢纽的作用,有望成为深圳、东莞等城市产业转型发展的承载地。

随着深中通道“上岗”的日子逐步临近,珠江两岸正厉兵秣马,准备在南沙“大展身手”。

翠亨新区是中山面向珠江口的门户。目前,这里正在加快建设湾文化艺术中心和翠湖体育中心等一批城市新客厅,均位于南中城际香山站的以及深中通道登陆点附近。未来,翠亨新区将与南沙形成一个交通连通、配套共享、功能互补的同城生活圈。

在通道另一端,许多深圳企业正沿着新的交通脉络布局南沙。“深中通道通车后,我们往返两地只需半小时,与客户沟通将非常便利。”来自深圳宝安的南斗星科技有限公司,计划在南沙万顷沙建设高端生产线,他们看中的就是南沙处在广深联动的桥头堡位置。

一直以来,珠江口东岸与西岸发展不平衡,且中间缺乏有效的连接枢纽。

借着深中通道的东风,南沙的机会来了。从大湾区地理几何中心走向区域交通中心、功能中心、服务中心,南沙将成为珠江口东西两岸融合发展的主战场。

省南沙工委的成立初衷便是如此。站在全省层面统筹性安排,着眼于大湾区的整体战略来规划南沙发展,协同联动的信号格外强烈。

在深中通道的加持之下,有理由相信,开发南沙,会形成一股更为强大的力量。

屹立在珠江口“C位”的南沙,不止是广州的南沙,更是大湾区的南沙。

当南拓战略遇上深中通道

走向珠江口,是大湾区城市不约而同的发展趋势。

因海而生、向海而兴,海上贸易的持续繁荣给广州带来了“千年商都”的美誉。当下,环珠江口“黄金内湾”协同发展、聚势腾飞,竞合大湾区,迈向中心型世界城市的广州更需要向海。

面向2049,广州重新提出了“两洋南拓”的空间发展方针,这意味着广州对“南拓”的重视和决心始终未变,但“南拓”的范围有了更为清晰的定义。

两洋南拓,广州融湾向海筑新核。置于整座城市格局中,在广州的视野里,从狮子洋到伶仃洋,都承担了与沿岸地区开放合作的使命。向南与大湾区城市实现外联内通,便是走向“未来广州”的关键。

但从地理来看,以狮子洋为顶点,一直到伶仃洋,珠江在此形成了A字形的入海口,是东西两岸城市间的天然屏障。

深中通道的通车,将在真正意义上首次直接连通珠江口东西两岸,代表了大湾区的联动力量,这也是广州“南拓”的重要因素。马向明认为,它是广州向南与深圳、香港等大湾区极点城市的联动,也是陆上广州与海上广州的联动,能产生联动互促的“正效应”。

当下的广州,正加快打造大湾区“半小时交通圈”,推动环内湾区域率先实现一体化。这里,不仅是环珠江口100公里的几何位置中心、广州的珠江入海口,也是建设高水平开放门户的重要载体。

从黄埔大桥、南沙大桥,到狮子洋通道、虎门大桥,再到出海口附近的深中通道,以及规划中的深珠通道,大通道正通过缝合珠江口构建世界级交通枢纽。

“珠江口规划了众多跨江通道,让广州南部与东莞、深圳的连接更加紧密,有利于发挥区位优势,打造外联内通的核心支点,成为协同珠江两岸、推动粤港澳全面合作、促进湾区一体化的新极点。”华南理工大学建筑学院教授袁奇峰表示。

跨海交通网络在全球湾区扮演举足轻重的角色,是促进城市群经济发展的重要基础设施。珠江口的通道群正是广州联动湾区城市发展,重构区域中心优势的重要机遇,打造珠三角新的高端要素和科创资源枢纽。

从狮子洋增长极到未来广州发展核,“落子”出海口轴线,显示出广州南拓发挥大湾区核心引擎城市作用,使广州都会区与大湾区“黄金内湾”更为融合。

深中通道的开通正是广州南拓的重要一环,突破交通瓶颈部位,打通珠江口两岸连接广州重要通道,打开了城市发展纵深,大湾区城市融合进一步具象化,将实现更充分的融合与更自由的流动。

东西融会、南北通达,珠江口“天堑”变通途,广州“南拓”大湾区。

广深双子星释放引力波

深中通道开通后,大湾区多了条东西走向的轴线,珠江两岸的广州和深圳,自然是这条黄金轴线上最重要的两个枢纽城市。一座大桥直连两座GDP三万亿级的大都市,这是粤港澳大湾区独一无二的现象。

一个是千年商都,商贸、教育、医疗资源发达;一个是经济特区,改革动能强劲、科创氛围浓厚。广州深圳这对“双子星”实现“一线牵”,将对大湾区释放乘数效应、倍增效应。

从全球来看,国外湾区各城市分工协作明确、功能定位合理,出现多元化和互补性强的格局,正不断探索经济错位发展之路。

而各湾区内的城市之间,通过空间的对接,能形成双方共占利益的产业园、产业带等发展平台和廊道,实现合作共赢。美国的旧金山—洛杉矶共享硅谷、101公路的科技创新溢出效应就是典型案例。

广深同为大湾区建设的中心城市和核心引擎,都承担着辐射带动周边区域发展的重要使命。在国家战略的大格局中,两地如何加强合作,强化双核驱动作用,意义重大。

“广深合作,两个城市也都有需求。”根据马向明的研究,他曾对企业异地设分公司的数据进行分析发现,广州是外地机构设立分支机构的最大地,而深圳则是本地注册公司在外地设分支机构的最大来源地,两地有天然的合作市场。

联动融合的首要条件,便是连通。深中通道“牵一发而动全身”,激活大湾区东西向的“共振”,是推动广深联动发展、大湾区一体化建设的关键。

在全球化发展的当下,资本、技术、信息、劳动力等各种资源要素需要在更广阔的空间区域内进行优化配置。

深中通道贯通了过去海岸线上较为分散的功能空间,也让南沙、前海这两大广东自贸片区直接“牵手”。

十余年时间,从一片滩涂到高楼林立,前海自贸片区大实现了跨越式发展。对于正在大胆探索、先行先试的南沙自贸片区而言,具有借鉴经验和交流意义。

正如中国(深圳)综合开发研究院常务副院长郭万达所言,国家级平台要起到改革创新的先行先试作用,深中通道的开通将更加便利这些创新成果复制、应用到更多特色平台上,实现“由点及面”。

中山大学区域开放与合作研究院院长毛艳华认为,深中通道连接的是重大平台,是政策和制度优势扩散的“快速道”,将在高端人才要素流动和高品质生活供应链上发挥更大的作用,进一步提高超大城市空间发展的协调性,提升大湾区的核心竞争力和辐射带动作用。

广州之“广”、深圳之“深”,在大湾区的“算法”里,一加一大于二,足以形成一个产业联动、空间联结、功能贯穿的“升级版”创新经济带。

20世纪90年代开通的广深高速,见证了珠三角城市群的崛起,被称为“黄金通道”,也是中国最繁忙的高速公路。

如今,深中通道将重构大湾区的经济地理,让珠江两岸城市的要素流动更为高效,让大湾区的经济辐射范围更广、区域融合程度更深,朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的目标加速迈进。

南方日报记者 周甫琦

统筹:何山