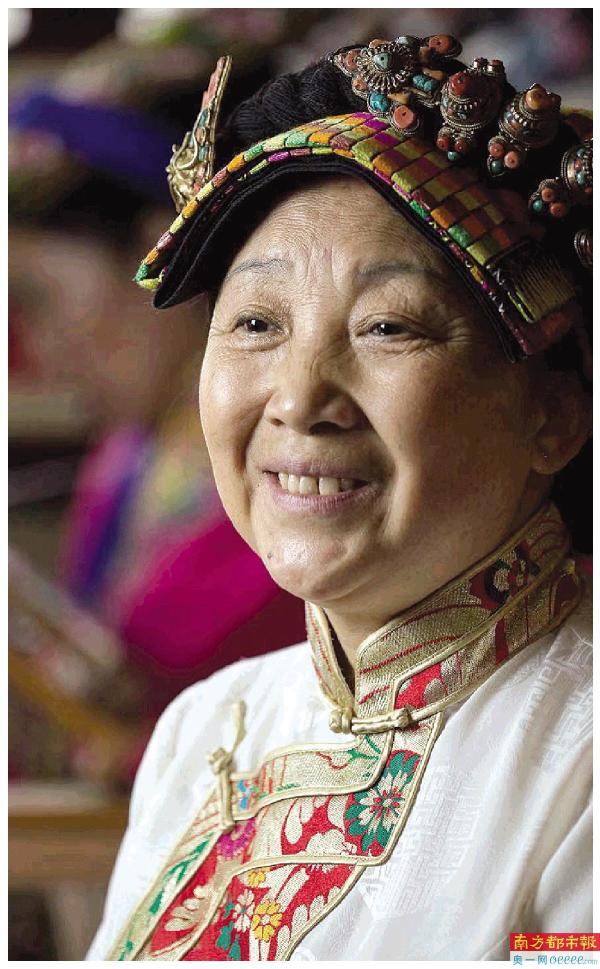

杨华珍。

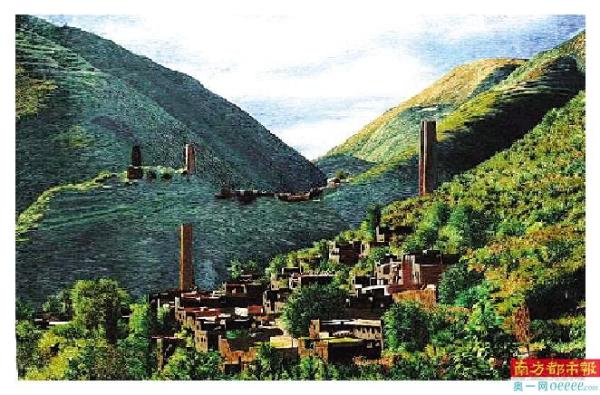

杨华珍织绣作品。

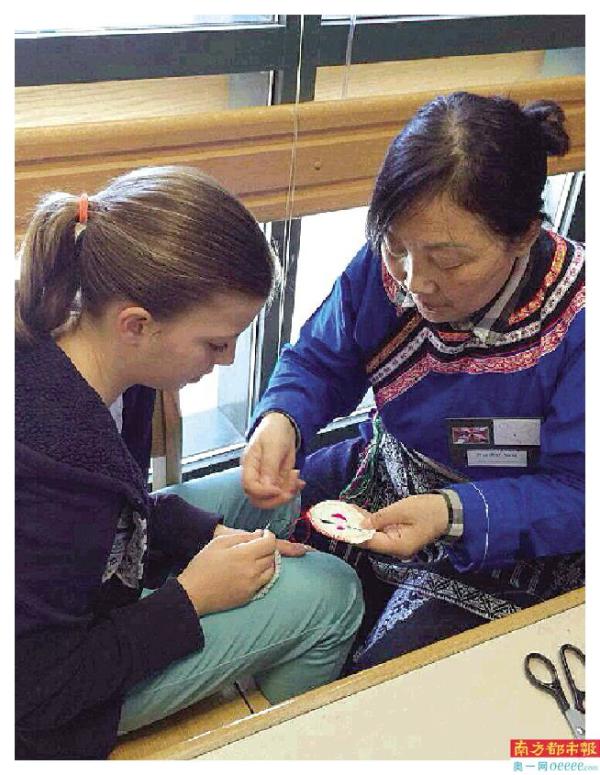

杨华珍在教授织绣。

今年3月,外交部发言人华春莹在推特上点赞并介绍了四川藏羌织绣艺术,及其传承人杨华珍。近日,杨华珍接受南都记者采访时笑言,得知华春莹点赞了自己的作品,还有点惊讶,“我这么边缘这么基层的一个人,没想到她会知道我”。谈起民族工艺与国际大牌的合作,杨华珍发现,很多国际品牌都很看好中国的传统文化、看好中国市场。她认为,“毕竟民族的才是世界的”。

传统织绣走出国门

南都记者了解到,藏羌织绣是“藏族编织、挑花刺绣”和“羌绣”的合称,被誉为“藏羌艺术明珠”,均被列入国家级非物质文化遗产名录。

藏羌织绣发端于新石器时代,是千百年来藏族、羌族为适应当地特殊地理环境和气候条件,充分利用当地资源,不断创新和吸纳各种挑花刺绣工艺的基础上形成的工艺项目,饱含着藏羌民族独有的审美价值,蕴含着深厚的藏羌历史文化内涵,具有浓郁的民族特色和鲜明的地域特色。

在接受南都记者采访时,杨华珍说,得知被华春莹点赞后感到有些惊讶,“我这么边缘这么基层的一个人,没想到她会知道我。所以我想,要好好做事做人”。

其实早在华春莹为她点赞之前,作为国家级非物质文化遗产藏族编织挑花刺绣传承人,杨华珍的作品甚至在海外都已小有名气。

“最先开始是有个在法国做酒店的外国朋友,带了一个翻译过来找我们。”杨华珍向南都记者回忆,“对方是一家五星级酒店,需要我们做靠枕、桌子的玻璃下面压的方巾这些物件,觉得我们的产品很有民族特色”。就这样,杨华珍凭借着手中的传统织绣作品,接到了一笔38万元的订单。

那个时候还在创业初期,对于她和绣娘们来说,38万元是一笔巨款,也是一种激励。

2014年,国际化妆品品牌植村秀也找到了她,想要合作推出两款限量版包装。

杨华珍说,当时是植村秀首次在中国推出限量版包装,选择了两款卸妆油产品,一款产品以绿茶为主要成分,另一款产品则融合了8种植物。

如何让民族传统手艺在国际知名化妆品的包装上得到有效地融合和体现?

杨华珍向南都记者介绍,藏羌织绣的灵感往往来源于山水、来源于大自然。她想到,大自然里蓝天、白云和各类花卉的颜色碰撞在一起,织绣中也常常会用到撞色设计。

在这种启发下,杨华珍最终决定从产品成分入手,结合藏族、羌族特色,找出这些植物所对应的传统元素,花了3天时间,为植村秀设计出了两款限量版包装。

这次合作也让杨华珍收获了预想之外的回报。

植村秀之后,星巴克、欧莱雅等国际品牌陆续也关注到杨华珍和藏羌织绣,找到她推出了合作联名产品。杨华珍发现,很多国际品牌都很看好中国的传统文化、看好中国市场。她认为,“毕竟民族的才是世界的”。

在谈及藏羌织绣作品为何这么受国际品牌欢迎时,杨华珍说,对于传统文化的二次创作十分重要。“比如我们金沙的太阳神鸟,是三千多年前的一个图案。它确实很精彩,但作者是那个时代的,我们后人不一定能完全读懂。如果我们都读不懂,外国人更读不懂。”在她看来,想要传播中华传统文化,再创作的过程是必不可少的,要结合新的时代特色,令更多受众能理解、欣赏,才能进一步打开国门、走向世界。

杨华珍告诉南都记者,她在进行织绣花样创作时,会询问年轻人的意见。“我以前会问我儿子的意见。现在我在高校艺术学院当老师,带的学生多,会问问他们的看法。”

从摄影师到全职绣娘

今年62岁的杨华珍出身于四川省阿坝藏族羌族自治州小金县的一个刺绣世家,在8个孩子中排名第5,也是家中唯一的一个女儿。

她从小就开始学习针线,到十六七岁的时候,她在村中已小有名气,连要出嫁的新嫁娘都会找她帮忙画嫁衣的绣样。

如今已是被外交部发言人华春莹在推特上点赞的织绣大师,但杨华珍在刚进入社会时,却并没有将织绣当作自己的职业方向。

她告诉南都记者,年轻时候她当过知青,做过老师,还自学照相技术在县城开了一家照相馆。1994年,她应聘上了阿坝日报社摄影记者的岗位,从此背起相机记录社会百态。

一切在2008年发生了改变。

2008年5月12日,汶川大地震,杨华珍乘坐的客车正好行驶在汶川映秀的公路上。“我当时还不知道地震了,就看见前面的车开着开着就翻过来翻过去,一会儿就倒了。”

作为摄影记者,她拍摄下了当时的场面。哭泣、求助、废墟瓦砾……这段经历让家在四川的她颇受震撼,她也开始思考该做些什么来帮助受灾的乡亲。最终,她想到了自小学习的刺绣。

震后,杨华珍向报社申请了离休,拿出3万块积蓄,带着18位精通刺绣的“老姐姐”一起前往成都,租了间房,开始创业。

创业初期总是艰难的。绣品的销售渠道一直没打开,钱却在一天天消耗。就当杨华珍快要放弃时,转机意外到来。

她向南都记者回忆,当时,成都一个文旅项目的负责人在看过她们的绣品后,愿意提供铺面,并免去第一年的租金,邀请她们入驻。入驻铺面后,生意慢慢有了起色。通过“传承人+协会+公司+农村合作社”的模式,杨华珍还带动了大批灾区妇女学习刺绣技术,熟练的女工一个月可以增收2000元。

再到后来,合作渠道也慢慢打开,绣品销往浙江义乌,市场上藏羌织绣越来越受欢迎。国际品牌也找上门来合作,让藏羌织绣这一传统文化得以走出国门,展现在世人眼前。

传承藏羌织绣文化

传统文化需要创新,需要“走出去”;但同时,传统文化也需要留下自己的根。杨华珍告诉南都记者,为更好地将藏羌织绣传承下去,她走访四川省内藏族、羌族和彝族聚居的村寨,拜访老手艺人,将他们的技艺和创意搜集并整理入库,以便供学生们学习。

这段时间,她正在准备几幅新的织绣作品。

“我现在在做几幅大的作品,是不卖的,以后就把它们留在博物馆里。”

4月,她还将回到家乡,在九寨沟建立藏羌织绣传承发展基地,与设计师、艺术家、高校等机构合作,一起制作有本土特色的旅游产品,将藏羌织绣这一传统手艺,继续发扬光大。

出品:南都即时

采写:南都见习记者 杨天智

受访者供图